Латиница шрифт рукописный: Attention Required! | Cloudflare

рукописные шрифты — это… Что такое рукописные шрифты?

- рукописные шрифты

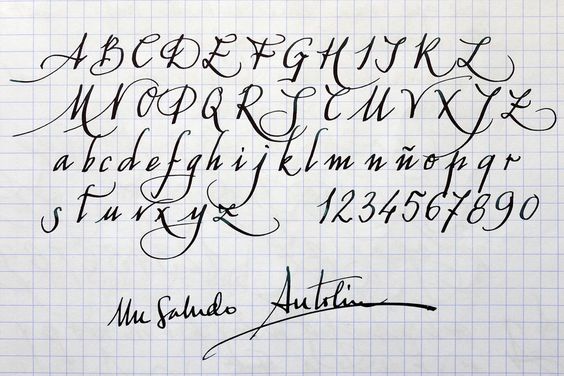

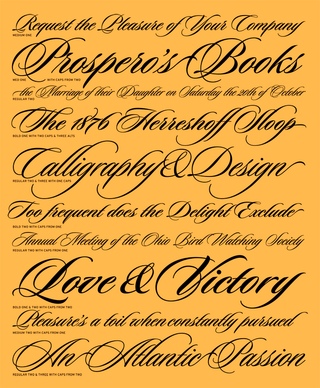

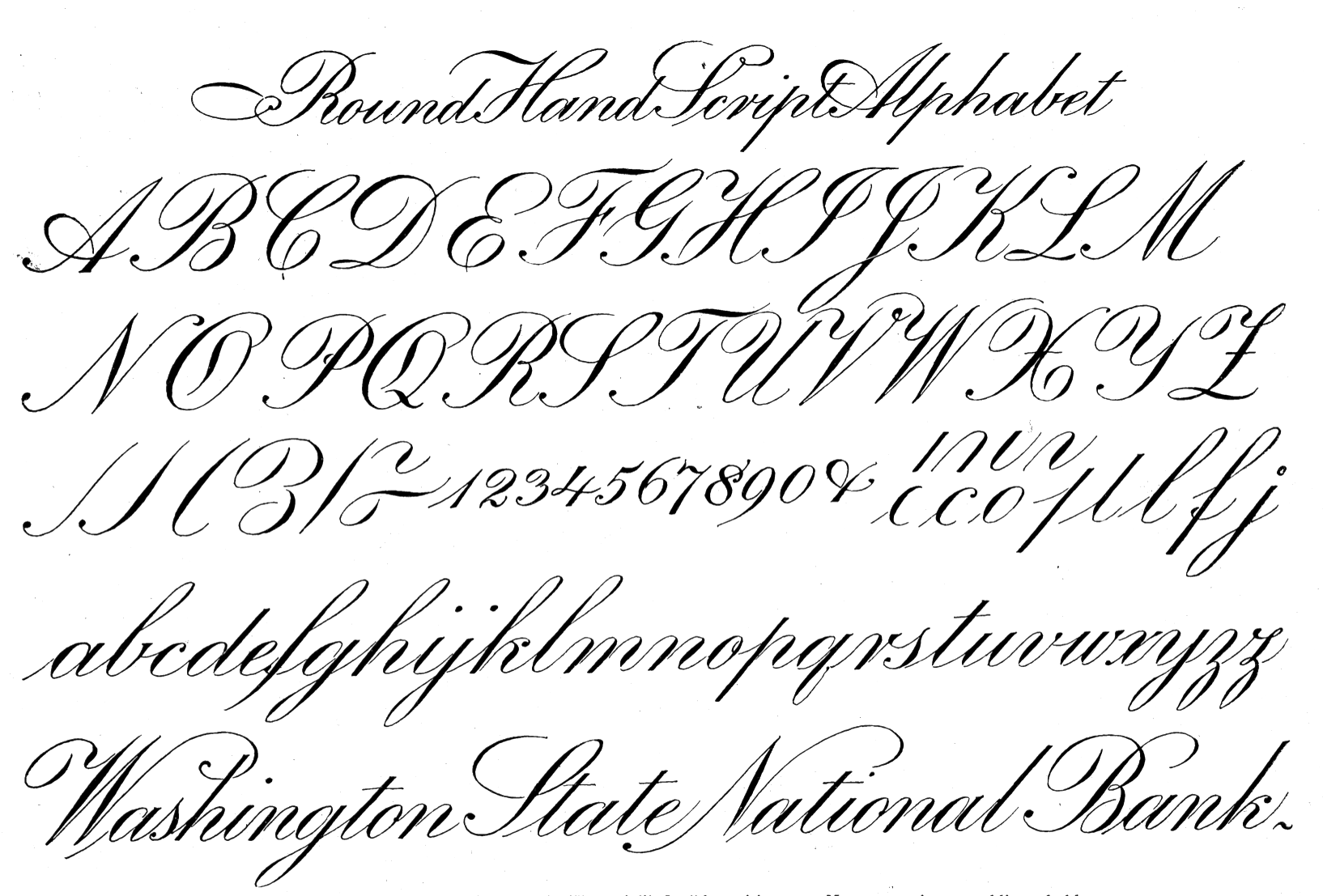

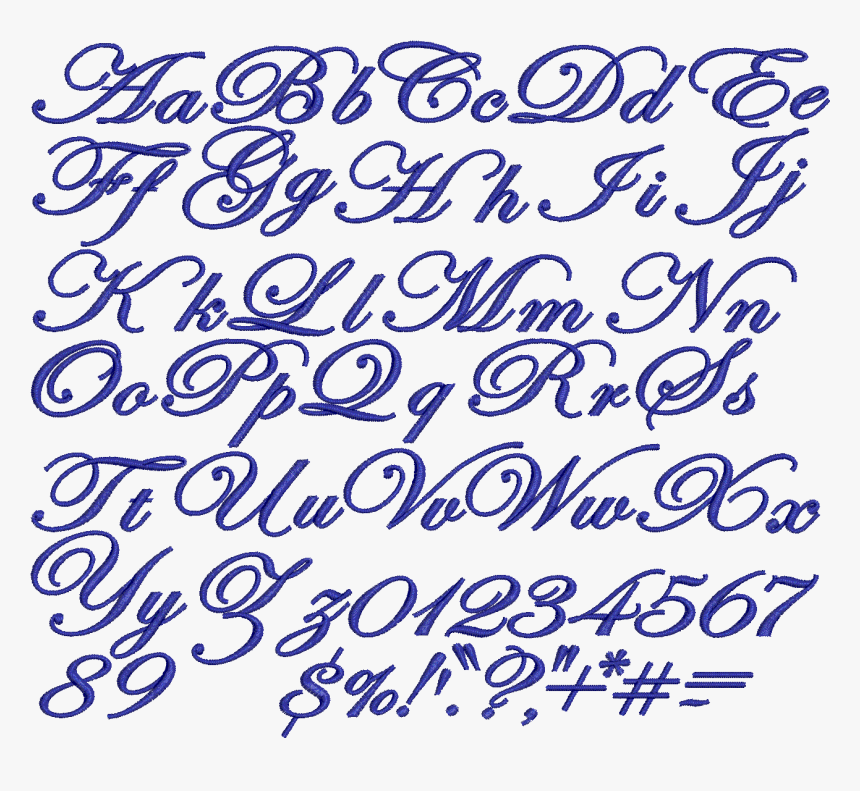

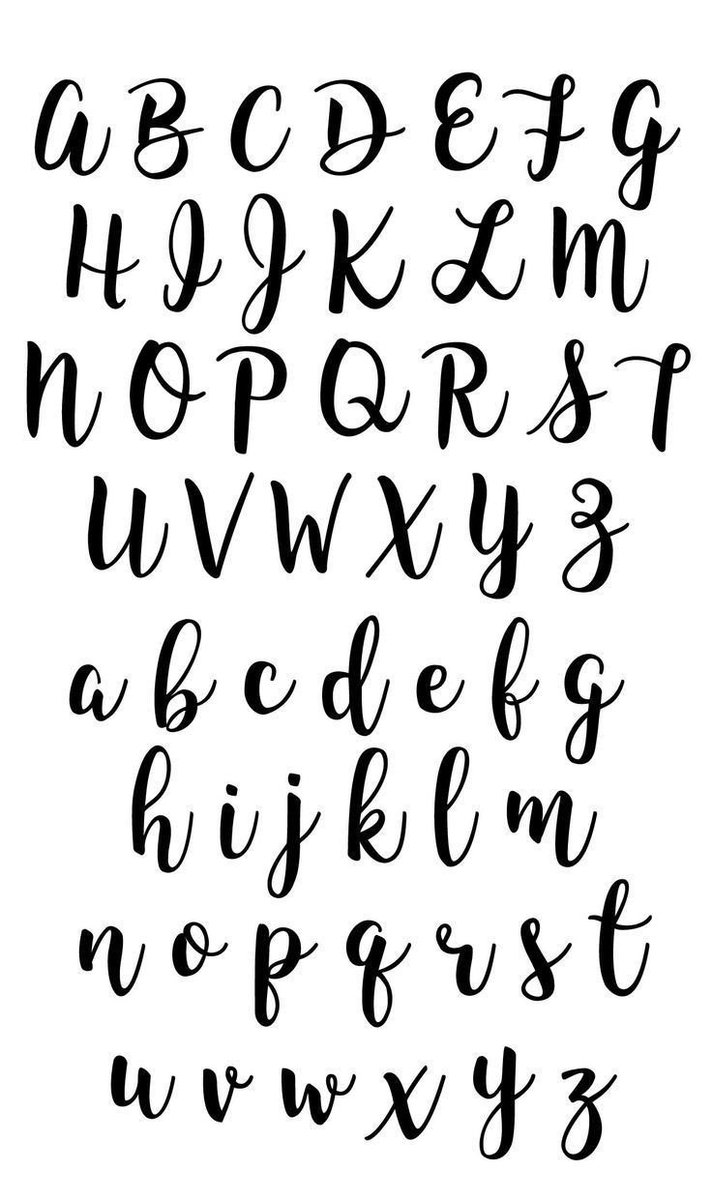

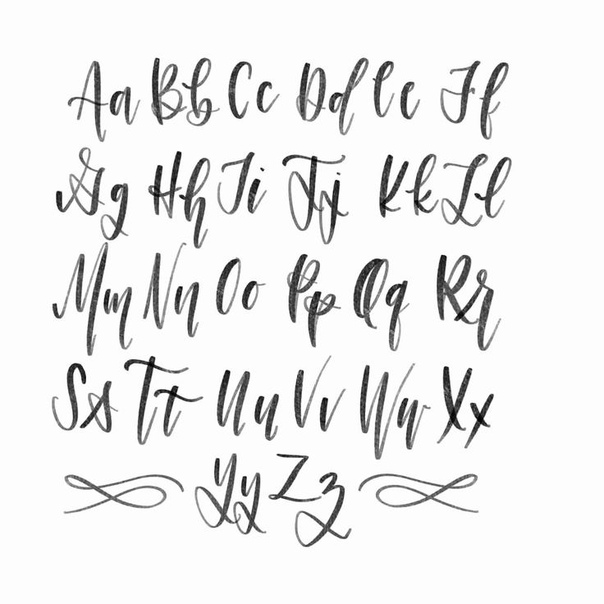

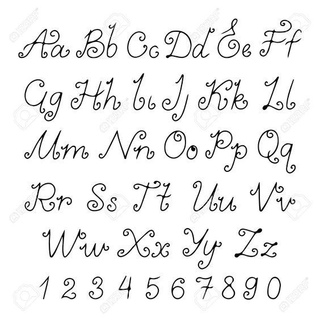

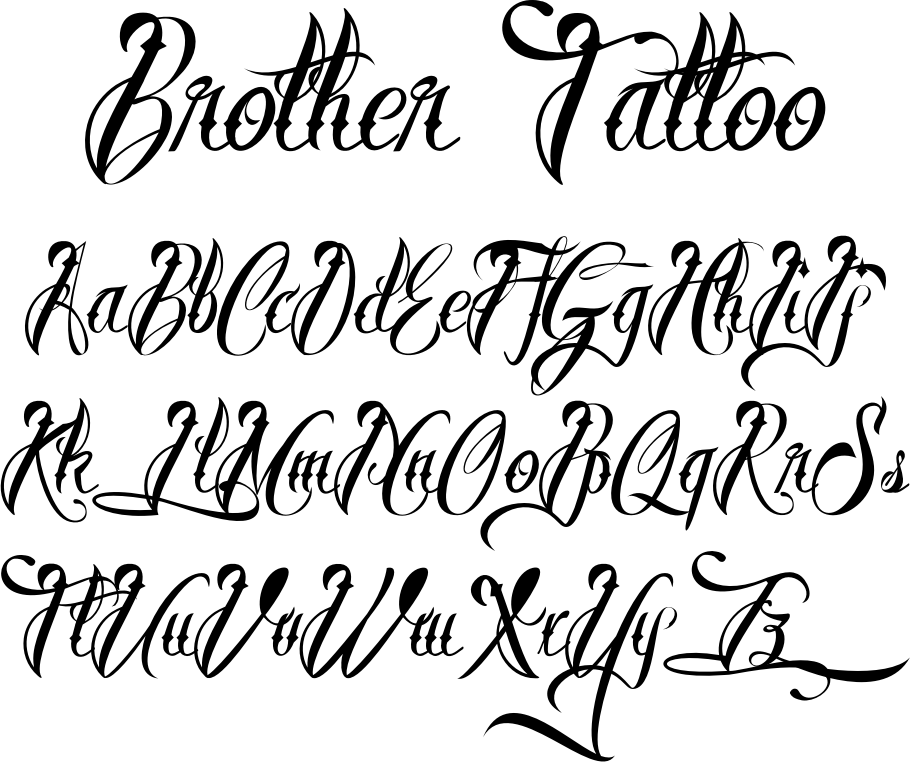

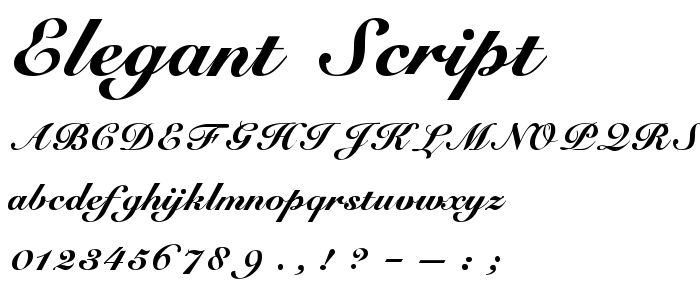

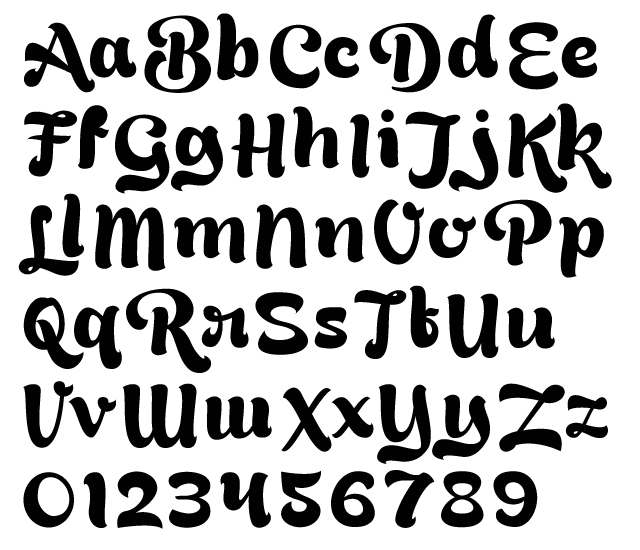

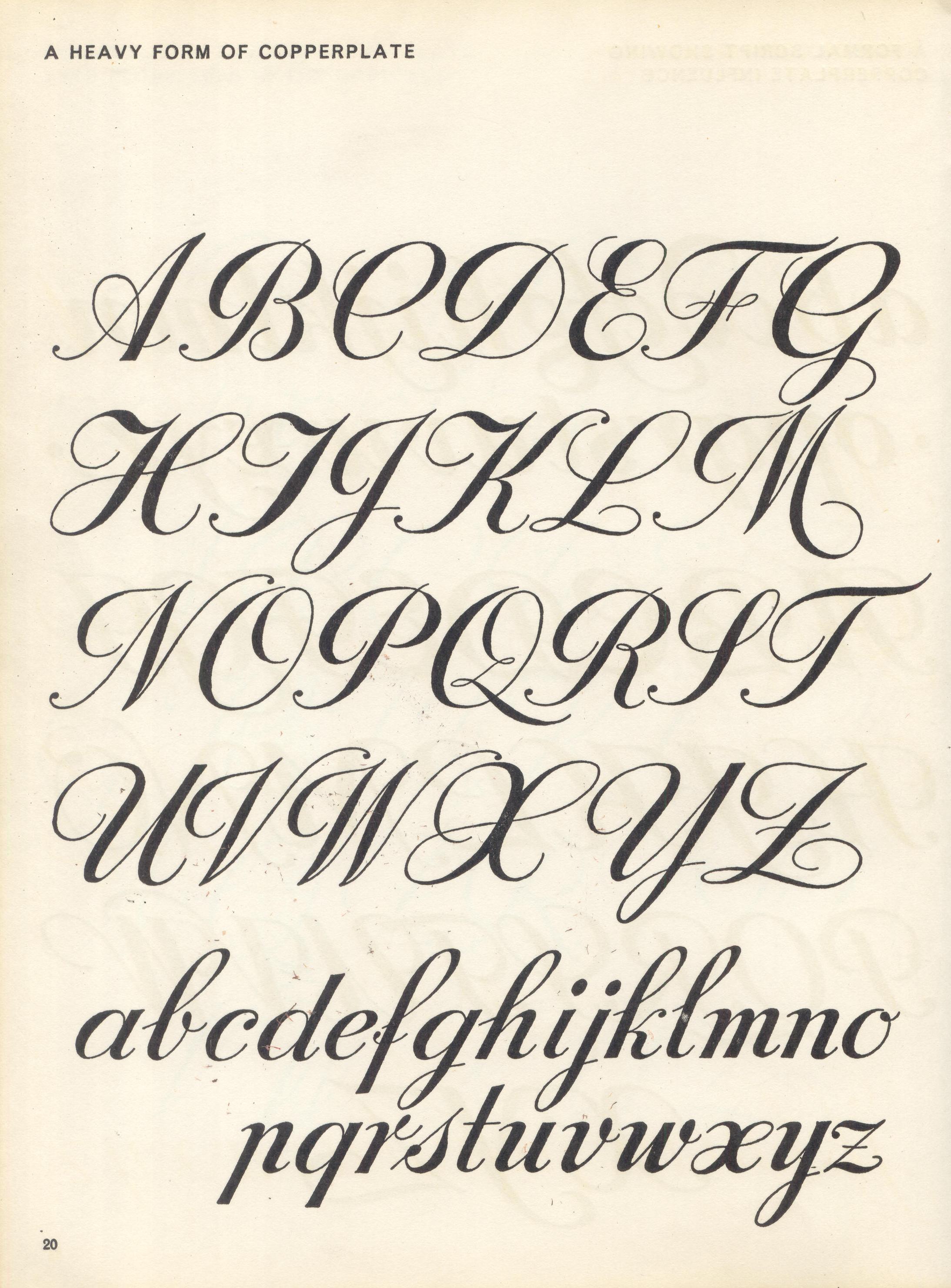

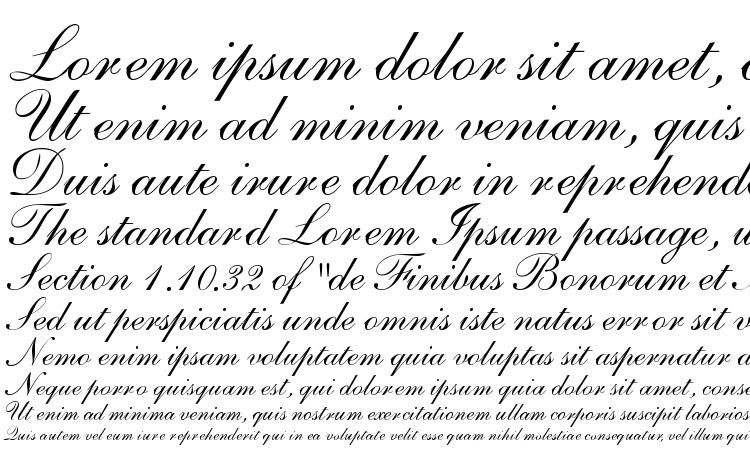

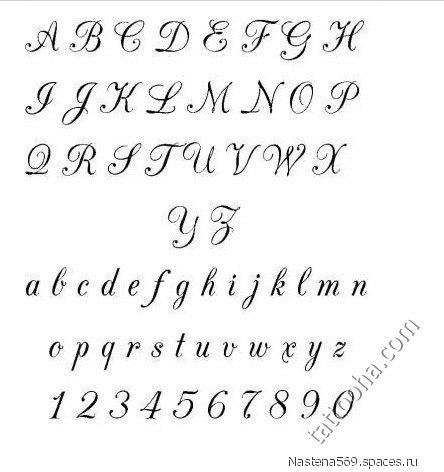

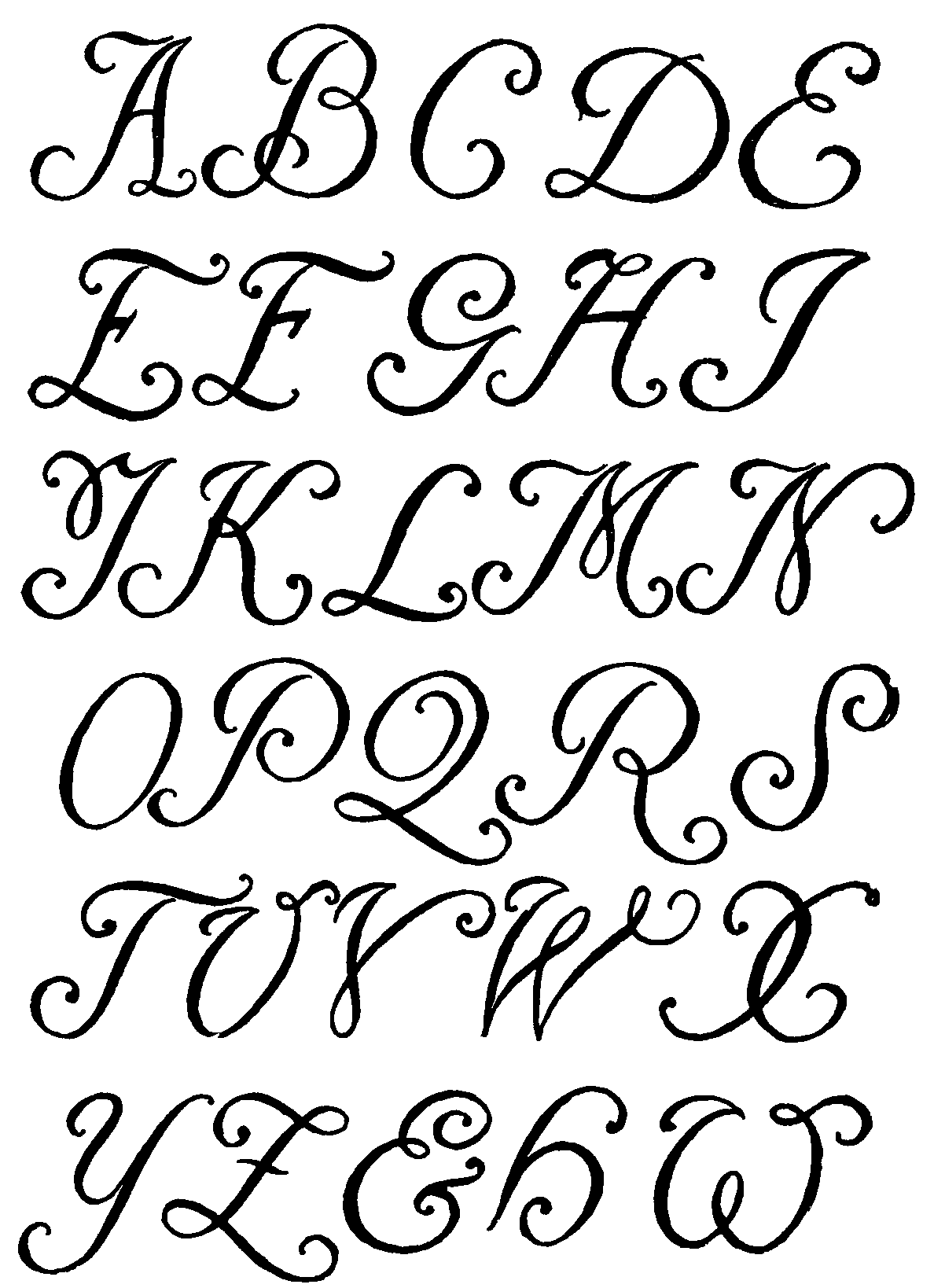

Рукописные шрифты (Script, Handwriting)

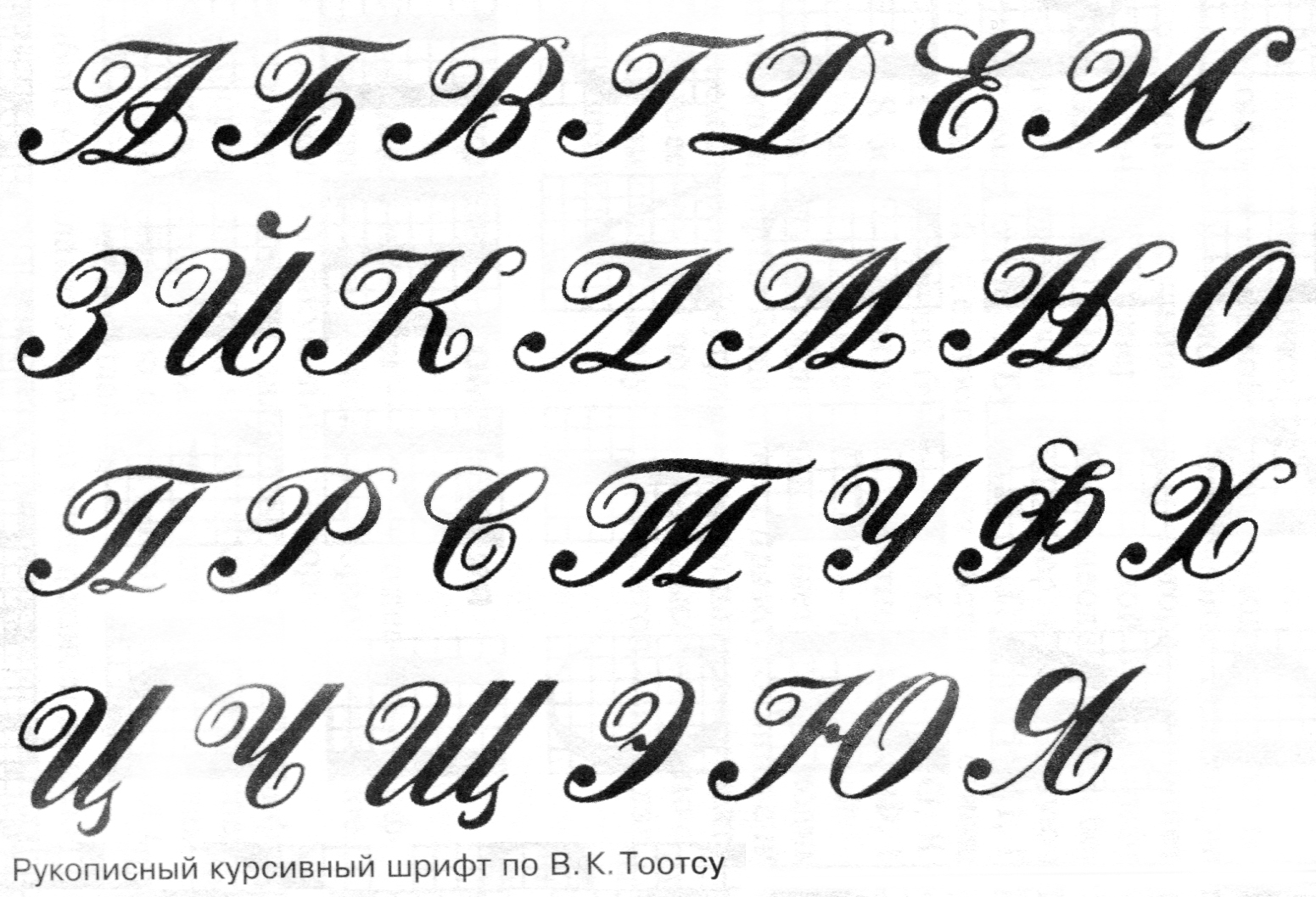

Собирательное название группы шрифтов , по рисунку имитирующих чей-то почерк или каллиграфический стиль, но не относящихся к готическим и древнерусским, которые выделены в отдельные группы. Рукописные шрифты делятся в зависимости от пишущего инструмента на шрифты, имитирующие письмо ширококонечным пером, остроконечным пером, кистью и другими инструментами (карандаш, фломастер, шариковая ручка и т.д.). Кроме того, рукописные шрифты могут быть связные (где каждая буква соединяется с соседними) и несвязные (где каждая буква стоит отдельно). Возможны также промежуточные (полусвязные) формы, где соединяется только часть букв или буквы соединяются только с одной стороны. Рукописные шрифты применяются для акциденции и для набора учебной литературы (прописи).

Шрифтовая терминология. 2013.

Смотреть что такое «рукописные шрифты» в других словарях:

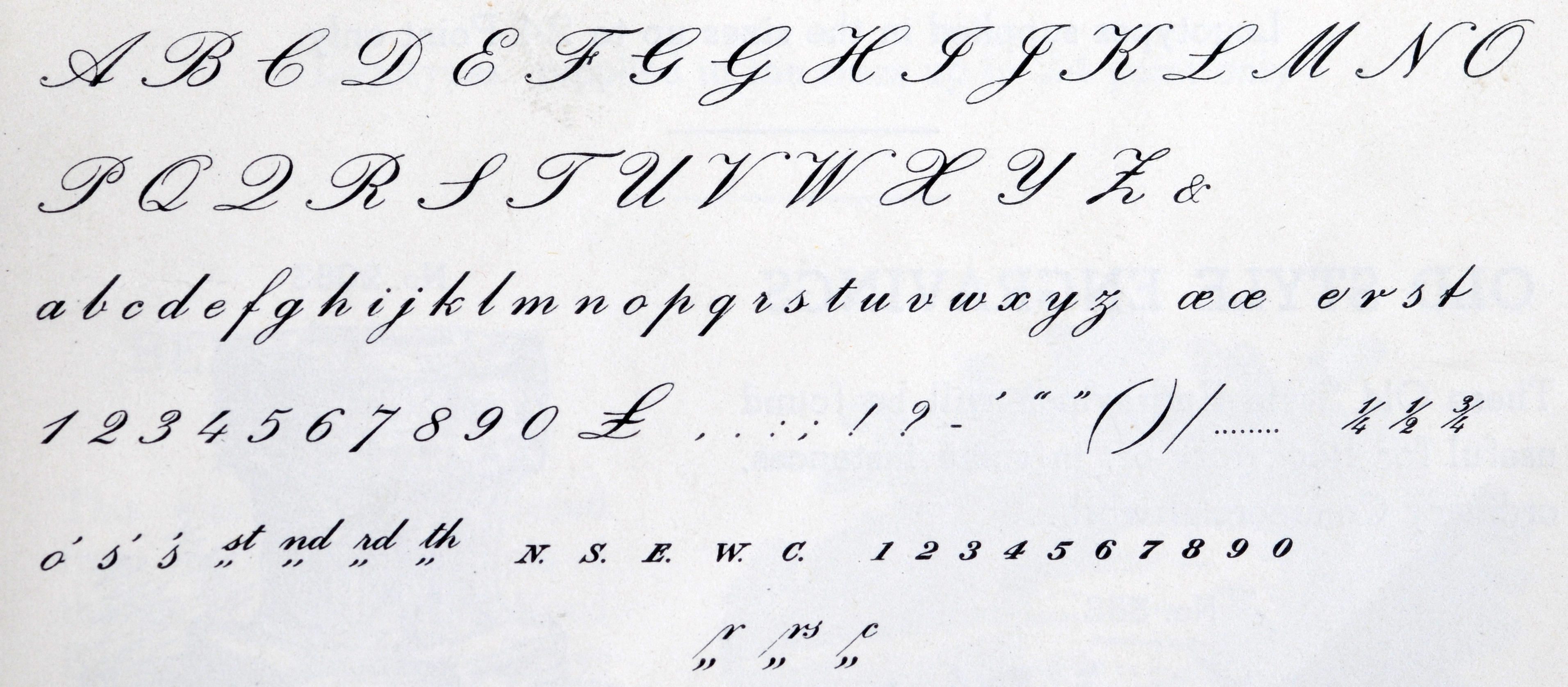

Шрифты — типографские. Полное собрание типографских букв илилитерслужащих для воспроизведения письменных знаков какого либо языка,назыв. Ш. Помимо прописным и строчных букв в состав Ш. входят ещекапительные буквы, знаки препинания, цифры, дефис или знак… … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

Шрифты — Шрифт (нем. Schrift ← schreiben писать) графический рисунок начертаний букв и знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему. Полуустав Цифры и русские буквы в стиле готического шрифта В узком типографском смысле шрифтом… … Википедия

Шрифты типографские — Полное собрание типографских букв или литер, служащих для воспроизведения письменных знаков какого либо языка, называется Ш. Помимо прописных и строчных букв, в состав Ш.

входят еще капительные буквы, знаки препинания, цифры, дефис или знак… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

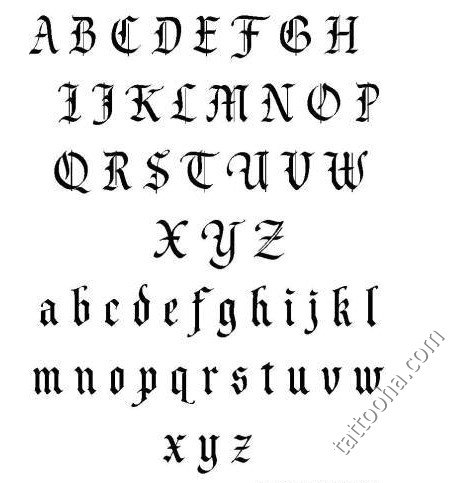

входят еще капительные буквы, знаки препинания, цифры, дефис или знак… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. ЕфронаГотическое письмо, готические шрифты — (от ит. gotico – готский) Рукописные шрифты, возникшие во Франции и Германии в середине XI в. С возникновением книгопечатания – наборные. В Германии употреблялись до начала ХХ в. Отличаются особым способом написания латинских букв. Существует… … Краткий толковый словарь по полиграфии

готические шрифты — (Blackletter, Broken script) Собирательное название наборных шрифтов, по рисунку имитирующих средневековые рукописные почерки ширококонечным пером, распространенные в XIII XVI веках главным образом в северной Европе. Их буквы характеризуются … Шрифтовая терминология

handwriting — Рукописные шрифты (Script, Handwriting) Собирательное название группы шрифтов [упорядоченное множество знаков определенной системы письма], по рисунку имитирующих чей то почерк или каллиграфический стиль, но не относящихся к готическим… … Шрифтовая терминология

script — Рукописные шрифты (Script, Handwriting) Собирательное название группы шрифтов [упорядоченное множество знаков определенной системы письма], по рисунку имитирующих чей то почерк или каллиграфический стиль, но не относящихся к готическим… … Шрифтовая терминология

классификация шрифтов — В настоящее время общепринятая классификация шрифтов отсутствует, поэтому любая схема отражает личное мнение ее составителей.

Рукописный шрифт — Проверить информацию. Необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье. На странице обсуждения должны быть пояснения. Рукописный шрифт (скрипт) шрифт, вы … Википедия

latin — Латиница, Латинская система письма (Latin, Roman) Буквенное письмо (алфавит [упорядоченный список букв языка]), которым пользовались древние римляне и которое лежит в основе письма большинства народов Западной Европы, Африки, Сев. и Южн.… … Шрифтовая терминология

Рукописные шрифты 🥇 Буквы, шрифты и гарнитуры

Рукописные шрифты. Вы когда-нибудь задумывались, как толпа объединяет буквы персонализированы в ваших социальных сетях? Если вы использовали в Instagram, Twitter, Fb, WhatsApp или в Tik TokВы знаете, что у вас не так много вариантов, когда дело доходит до настройки текстов песен, поскольку для написания биографии, комментариев, подписей и т. Д. Уже есть установленный шрифт.

Д. Уже есть установленный шрифт.

Нет возможности индивидуализировать Тип букв, шрифты, шрифты, символы и Символы и измените их, чтобы они были более эстетичными, в соответствии с вашими предпочтениями. Однако расслабьтесь! Вы все еще можете использовать

🚀 Рукописные шрифты, шрифты и шрифты

Используйте рукописные шрифты, С этим конвертер текстов песен может делать письма, шрифты, шрифты, символы и уникальные символы для ваших слоганов в социальных сетях (Instagram, TikTok …) используйте эксклюзивные буквы в статусе WhatsApp или также Fb и используйте Рукописные шрифты Настраиваемый.

Этот инструмент генератор писем

1. Добавьте свое предложение в текстовое поле.

2. Теперь появится список стилей, это ваше предложение, переписанное с применением различных символов Unicode и привлекательных символов.

3. Выбери какой-нибудь стиль Рукописные шрифты что тебе нравится.

4. Скопируйте и вставьте нужный тип букв.

Теперь пришло время заняться чем-то другим, тебе не кажется? Настройте биографию профиля или улучшите части субтитров публикуемых вами изображений и видео. Измените обычный текст в разных стилях

В различных социальных сетях используется шрифт, который наилучшим образом соответствует общему дизайну системы. Это часть единообразия, необходимого для визуального комфорта пользователей, просматривающих эти платформы.

Оказывается, есть способ вставить пользовательские буквы для копирования и вставки

На практике они выглядят как адаптированные шрифты, но технически обозначаются как Символы Юникода.

На практике они выглядят как адаптированные шрифты, но технически обозначаются как Символы Юникода.🎯 Рукописные шрифты для копирования и вставки

Рукописные шрифты для копирования и вставки. Мы можем резюмировать, что с помощью конвертера букв вы не можете получить сами шрифты, поскольку они являются символами Unicode, эти коды могут иногда различаются в зависимости от мобильных устройств.

Например, при создании текста в поле вверху он будет генерировать список персонажей и красивые буквы скопировать и вставить

Это не означает, что этот механизм имеет недостаток, это означает, что шрифт, выбранный для использования на веб-сайте, не сопротивляется этому символу. Но есть группа персонажей, которые, если они соответствуют дизайну и стилю, как они есть: курсив, жирный шрифт и т. д. поскольку они являются определенными символами Unicode и также не зависят от шрифтов, вы сможете

Но есть группа персонажей, которые, если они соответствуют дизайну и стилю, как они есть: курсив, жирный шрифт и т. д. поскольку они являются определенными символами Unicode и также не зависят от шрифтов, вы сможете

✍ Конвертер рукописных шрифтов

Примеры, созданные с помощью генератора рукописных шрифтов

ℌ𝔢𝔩𝔩𝔬

𝕳𝖊𝖑𝖑𝖔

♖☝ ђ𝕖Ⓛ𝕝𝕠 💘

👹 𝓗𝓮𝓵𝓵𝓸

𝐻𝑒𝓁𝓁𝑜

ℍ𝕖𝕝𝕝𝕠

привет

🎀 𝐻𝑒𝓁𝓁🏵 🎀

🐣 ʜᴇʟʟᴏ

ollǝH

🅷🅴🅻🅻🅾

˜ ”* ° • .˜” * ° • Привет • ° * ”˜. • ° *” ˜

[Здравствуйте]

H҉e҉l҉l҉o҉ ☆

🎈 ᕼ𝐞ℓ𝓵Ⓞ ♞ඏ

🐤🐳 卄 𝐞ℓ ㄥ ᗝ 💣💢

→ Код Unicode: что это такое?

Что такое Юникод? Это Международный стандарт

Unicode был разработан для исправить проблему, вызванную огромным количеством кодовых наборов. С самого начала программирования разработчики использовали свои языки, поэтому передача текста с одного ПК на другой часто приводила к потере информации.

В XNUMX-х годах Unicode уделял большое внимание установить уникальный набор символов это охватывает всю систему письма. Дайте уникальный номер каждому персонажунезависимо от платформы, программы и языка.

El Стандарт Unicode может отображать шрифты и символы используется на любом языке; включая смайлики, которые также являются текстовыми знаками.

Итак, с этим конвертером Рукописные шрифты вы не создаете источники, а скорее Символы Unicode что вы можете использовать в Instagram, Twitter, Pinterest, Facebook, Tumblr, WhatsApp, TikTok… Когда вы найдете стиль шрифта, который вам больше всего нравится, вам просто нужно скопировать и вставить его в любом месте.

➕ Текстовые шрифты

Первый 128 символы из списка Unicode используются чаще всего, и он известен как алфавит ASCII. Алфавит ASCII содержит буквы, десятичные цифры, знаки препинания и некоторые особые символы.

Тем не менее, ASCII В нем нет диакритических знаков, вопросительного знака или некоторых других символов (математических, греческие буквы,…) Это необходимо в разных контекстах.

В качестве решения этих недостатков, начиная с XNUMX года, на мировом уровне было согласовано использование правила Unicode, представляющего собой огромную таблицу, где в настоящее время установить код для каждого из более чем пятьдесят тысяч существующих символов.

La Таблица Unicode они связывают глиф (рисунок) с каждым из символов, например, знаменитый Arial или Times New Roman являются типографскими шрифтами. Поэтому текст, символы и декоративные знаки, которые вы видите в социальных сетях, являются Символы Unicode, которые вы можете скопировать и вставить в Instagram, TikTok, Twitter, Facebook или WhatsApp. .

.

Генератор 🔥 Рукописные шрифты

наш конвертер текстов песен марш в социальных сетях как Instagram, TikTok, Twitter, Facebook или WhatsApp. Он очень прост в использовании, и вы можете использовать его столько раз, сколько захотите.

это конвертер рукописных шрифтов Это интересно и просто в использовании, просто введите любой текст в поле, и генератор букв преобразует вашу фразу в Рукописные шрифты для копирования и вставки в вашей биографии, подписи, рассказах и т. д. и сделайте свой профиль уникальным и неповторимым.

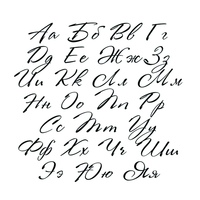

Распознавание русского шрифта онлайн | Mannodesign.com

По запросу «Распознавание русского шрифта онлайн» ко мне все чаще и чаще заглядывают в последнее время. Ну что ж, тема весьма актуальная. Сама не раз сталкивалась с необходимостью найти русский шрифт, увиденный на картинке. Бывает, что заказчик предоставляет свое лого с русским шрифтом, но естественно, он совершенно не знает, что это за шрифт. Хорошо, если исходники сохранились, но это редкость. И поиск шрифта по картинке превращается в безуспешное рытье Интернета.

Хорошо, если исходники сохранились, но это редкость. И поиск шрифта по картинке превращается в безуспешное рытье Интернета.

Я уже как-то рассказывала про Онлайн инструменты для распознавания шрифта. К сожалению, буржуйские сервисы не умеют распознавать русские шрифты. И в действительности онлайн инструментов для распознавания русского шрифта пока не существует.

Для себя я нашла достаточно простой и вполне рабочий способ распознавания русских шрифтов.

Дело в том, что наши дизайнеры практически не заморачиваются созданием оригинального шрифта, а используют те, что уже есть. Поэтому достаточно зайти на любой сайт с коллекцией русских шрифтов и поискать требуемый шрифт просто по ключевым характеристикам: с засечками, без засечек, рукописные, ретро, гранж и т.п.

Вот несколько таких сайтов с коллекциями русских шрифтов:

xfont.ru

fontov.net

fonts.by

fonts2u.com

nifa.ru

В большинстве случаев, найти идентичный шрифт не составляет особого труда. Хотя порой приходится постараться.

Хотя порой приходится постараться.

А вы думали, все так просто? 🙂

Еще вариант — использовать те же буржуйские сервисы WhatTheFont и WhatFontiS.com, про которые я рассказывала ранее. Берем с картинки только те буквы, которые есть и в латинице: о, т, у, р, в, м, н, у, х, а, с. И вводим их на латинице в указанных сервисах. Бывает, что таким образом можно найти нужный шрифт, а потом уже по его названию можно поискать такой же на кириллице.

UPD 02.03.2015: Нашла один русскоязычный сервис по распознаванию кириллических шрифтов FontDetect Online. К сожалению, на сегодняшний день он, как онлайн сервис, не работает. Можно лишь скачать прожку, которая будет искать шрифт по картинке среди указанных вами же шрифтов. Но зато там есть тусовка, где народ кидает вопросы с картинками и получает ответы. Так что можно порыться среди ответов и найти что-то полезное.

Не знаете, что выбрать? Прочитайте статью «Я не знаю, чего я хочу».

Журнал «Шрифт» • О двух техниках древнерусской каллиграфии

25 января 2019

Олег Мацуев

Мария Скопина

огда речь заходит о технике древнерусской каллиграфии, быть может, первым приходит на ум распространённое утверждение о рисованном характере уставных почерков. Этот тезис то и дело возникает на страницах каллиграфических учебников, в работах палеографов и в сетевых дискуссиях, хотя нигде не подтверждается ни разбором дуктов письма, ни вообще каким-либо описанием приёмов работы средневековых книгописцев. Как это ни парадоксально, вопрос техники обходят стороной и каллиграфы, и палеографы, ограничиваясь обычно сухой характеристикой типов письма. Устав — прямой, архитектурный и геометричный, полуустав — наклонный, менее правильный и более беглый. Из этих описаний первых русских почерков не понятны ни особенности работы писца, ни характер и количество движений, используемых при создании букв, ни то, наконец, почему полуустав писался быстрее.

Этот тезис то и дело возникает на страницах каллиграфических учебников, в работах палеографов и в сетевых дискуссиях, хотя нигде не подтверждается ни разбором дуктов письма, ни вообще каким-либо описанием приёмов работы средневековых книгописцев. Как это ни парадоксально, вопрос техники обходят стороной и каллиграфы, и палеографы, ограничиваясь обычно сухой характеристикой типов письма. Устав — прямой, архитектурный и геометричный, полуустав — наклонный, менее правильный и более беглый. Из этих описаний первых русских почерков не понятны ни особенности работы писца, ни характер и количество движений, используемых при создании букв, ни то, наконец, почему полуустав писался быстрее.

Поэтому, затевая три года назад исследование графики древнерусских книг, мы ставили своей целью прежде всего определить технику исполнения уставных и полууставных почерков XIV–XVI веков, понять, как эта техника соотносится с тем, что известно нам о западной каллиграфии, выявить дукты письма, и в конце концов проверить, соответствует ли действительности утверждение о рисованном характере устава. То, что в итоге нами обнаружено, в значительной степени меняет представление о древнерусской каллиграфии. Мы можем говорить об использовании древнерусскими мастерами по меньшей мере двух техник письма, одна из которых является если не уникальной, то достаточно редкой (возможно, нечто похожее встречается лишь в греческих и латинских заголовочных надписях). Эта техника потребовала и сопоставления её с другими способами создания букв, и уточнения существующей терминологии. Но обо всём по порядку.

То, что в итоге нами обнаружено, в значительной степени меняет представление о древнерусской каллиграфии. Мы можем говорить об использовании древнерусскими мастерами по меньшей мере двух техник письма, одна из которых является если не уникальной, то достаточно редкой (возможно, нечто похожее встречается лишь в греческих и латинских заголовочных надписях). Эта техника потребовала и сопоставления её с другими способами создания букв, и уточнения существующей терминологии. Но обо всём по порядку.

Прежде чем мы обратимся непосредственно к технике каллиграфии, необходимо сказать несколько слов о развитии древнерусских форм письма в XX–XXI веках и о тех сведениях о технике, что можно найти в работах палеографов и каллиграфов. Ведь именно историческая канва XX века во многом определила то, что о древнерусской каллиграфии известно не так много.

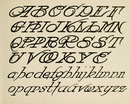

Типографическое и каллиграфическое возрождение, характерное для Европы и США рубежа XIX–XX веков и связанное в области каллиграфии с именами Эдварда Джонстона (Англия), Рудольфа Коха (Германия) и Рудольфа фон Лариша (Австрия), коснулось России лишь отчасти. Если на Западе этот период ознаменован как раз вторым открытием техники ширококонечного пера и пробуждением интереса к исторической каллиграфии (прежде всего речь идёт, конечно, об исследованиях Эдварда Джонстона), то применительно к России мы можем говорить лишь о возрождении исторических шрифтовых форм в акциденции, в рисованных шрифтах и в некоторой степени в шрифтах наборных, текстовых, но не в каллиграфии. Второго рождения ширококонечного пера в России в начале XX века не произошло.

Русские художники этого периода активно работали с древнерусской традицией, обращались к допетровским типам письма: уставу, полууставу, вязи и скорописи. Но всё это были рисованные формы. Даже простые текстовые почерки чаще всего рисовались, а не писались. И хотя интерпретации исторического наследия были графически чрезвычайно изобретательны и технически искусны — будь то простые версии полуустава или замысловатые формы букв вязи в духе модерна, — вопрос техники, а тем более оригинальной древнерусской техники, художниками не ставился. Стоит как некоторое исключение на общем фоне отметить самобытные скорописные работы писателя Алексея Ремизова — одну из немногих попыток писать, а не рисовать исторические почерки. Ремизов занимался древних славянских грамот и даже в своём бытовом письме использовал графику скорописи.

Но всё это были рисованные формы. Даже простые текстовые почерки чаще всего рисовались, а не писались. И хотя интерпретации исторического наследия были графически чрезвычайно изобретательны и технически искусны — будь то простые версии полуустава или замысловатые формы букв вязи в духе модерна, — вопрос техники, а тем более оригинальной древнерусской техники, художниками не ставился. Стоит как некоторое исключение на общем фоне отметить самобытные скорописные работы писателя Алексея Ремизова — одну из немногих попыток писать, а не рисовать исторические почерки. Ремизов занимался древних славянских грамот и даже в своём бытовом письме использовал графику скорописи.

Ширококонечное перо начинает активно использоваться отечественными художниками только в конце 1950-х — начале 1960-х годов. В основном это было связано с влиянием европейской каллиграфии. К этому же времени стоит отнести и некоторое возрождение интереса к формам допетровской кириллицы. Однако большинство появлявшихся шрифтовых пособий и книг по каллиграфии рассматривали главным образом историю латинского шрифта и предлагали схемы написания кирилловских букв в латинской графике (кириллица в итальянском курсиве, кириллица в римском монументальном письме и т. д.). То есть закреплялся принцип адаптации. И если работа ширококонечным пером в латинских почерках рассматривалась подробно, то русскому письму в подобных изданиях отводилось, как правило, всего пара абзацев, а дукты его не рассматривались вовсе. Такое положение вещей сохранялось вплоть до последнего времени. Исключение — учебники П. П. Чобитько и Д. И. Петровского, в которых представлены авторские учебные варианты устава и полуустава (а у Дмитрия Ильича также скорописи и вязи).

К этому же времени стоит отнести и некоторое возрождение интереса к формам допетровской кириллицы. Однако большинство появлявшихся шрифтовых пособий и книг по каллиграфии рассматривали главным образом историю латинского шрифта и предлагали схемы написания кирилловских букв в латинской графике (кириллица в итальянском курсиве, кириллица в римском монументальном письме и т. д.). То есть закреплялся принцип адаптации. И если работа ширококонечным пером в латинских почерках рассматривалась подробно, то русскому письму в подобных изданиях отводилось, как правило, всего пара абзацев, а дукты его не рассматривались вовсе. Такое положение вещей сохранялось вплоть до последнего времени. Исключение — учебники П. П. Чобитько и Д. И. Петровского, в которых представлены авторские учебные варианты устава и полуустава (а у Дмитрия Ильича также скорописи и вязи). В прошлом году вышел альбом А. В. Санникова и Ю. И. Ковердяева, в котором производится разбор дуктов письма трёх исторических рукописей.

В прошлом году вышел альбом А. В. Санникова и Ю. И. Ковердяева, в котором производится разбор дуктов письма трёх исторических рукописей.

В целом современные каллиграфы в отличие от мастеров начала прошлого века предпочитают не рисовать, а писать ширококонечным пером и устав, и полуустав, и даже вязь. Но, несмотря на то что большинством мастеров русские почерки пишутся, среди каллиграфов встречается (а в палеографии является распространённым) убеждение, что устав — рисованный тип письма.

Это убеждение, вероятно, появилось под влиянием работ палеографов, в которых начиная с книги 1909 года Р. Ф. Брандта неоднократно говорится о рисованном характере устава. Так, Роман Фёдорович : «Уставъ, это — буквы похожiя на теперешнiя печатныя, почти квадратной формы (приблизительно такой же ширины, какъ и длины), которыя притомъ тщательно вырисовывались». Поскольку дукты исторических кирилловских почерков не разбираются ни в одном палеографическом исследовании, можно предположить, что причина такой характеристики, во-первых, в статичном и правильном облике устава, а во-вторых, в отсутствии знаний о технике каллиграфии. Например, абсолютное большинство палеографов не отличает технику ширококонечного пера от техники остроконечного и активно использует термин «нажим» в описании устава и полуустава, хотя эти почерки писались широким пером и ни о каких нажимах в данном случае говорить нельзя. Справедливости ради нужно отметить, что в латинской палеографии изучение движения при письме и выявление дуктов началось тоже далеко не сразу (только в конце 30-х годов XX века благодаря Жану Маллону).

Поскольку дукты исторических кирилловских почерков не разбираются ни в одном палеографическом исследовании, можно предположить, что причина такой характеристики, во-первых, в статичном и правильном облике устава, а во-вторых, в отсутствии знаний о технике каллиграфии. Например, абсолютное большинство палеографов не отличает технику ширококонечного пера от техники остроконечного и активно использует термин «нажим» в описании устава и полуустава, хотя эти почерки писались широким пером и ни о каких нажимах в данном случае говорить нельзя. Справедливости ради нужно отметить, что в латинской палеографии изучение движения при письме и выявление дуктов началось тоже далеко не сразу (только в конце 30-х годов XX века благодаря Жану Маллону).

Но вернёмся к так называемому «рисованному уставу». Пожалуй, чаще других эпитет «рисованный» встречается в работах Л. М. Костюхиной. Например, о позднем уставе она следующее: «Устав русских рукописей рубежа XIV–XV веков — это рисованное, каллиграфически чёткое ритмичное письмо с прямо стоящими в строке буквами, изящно суженными и несколько вытянутыми по вертикали». Однако наименование «рисованных» получают у неё не только уставные почерки XIV–XV веков, но и некоторые замысловатые полууставные XV–XVII веков, противопоставляясь простым полууставным. Например, почерки Годуновской псалтыри. «Указанные черты почерков рукописей старицко-московского комплекса проявляются и в полууставе Годуновских псалтырей…полуустав всех пяти рукописных псалтырей, хранящихся в ГИМ, носит ещё более обобщённый, рисованный характер, чем в книгах старицко-московской ». В то же время не ясно, говорят ли Костюхина и другие палеографы именно о технике исполнения или они используют эпитет «рисованный» для обозначения наиболее вычурных, манерных почерков.

М. Костюхиной. Например, о позднем уставе она следующее: «Устав русских рукописей рубежа XIV–XV веков — это рисованное, каллиграфически чёткое ритмичное письмо с прямо стоящими в строке буквами, изящно суженными и несколько вытянутыми по вертикали». Однако наименование «рисованных» получают у неё не только уставные почерки XIV–XV веков, но и некоторые замысловатые полууставные XV–XVII веков, противопоставляясь простым полууставным. Например, почерки Годуновской псалтыри. «Указанные черты почерков рукописей старицко-московского комплекса проявляются и в полууставе Годуновских псалтырей…полуустав всех пяти рукописных псалтырей, хранящихся в ГИМ, носит ещё более обобщённый, рисованный характер, чем в книгах старицко-московской ». В то же время не ясно, говорят ли Костюхина и другие палеографы именно о технике исполнения или они используют эпитет «рисованный» для обозначения наиболее вычурных, манерных почерков. Объяснение слова «рисованный» применительно к уставу есть только в работе Д. И. Петровского, согласно мнению которого «шрифт подчас не столько писали, сколько рисовали пером меньшей ».

Объяснение слова «рисованный» применительно к уставу есть только в работе Д. И. Петровского, согласно мнению которого «шрифт подчас не столько писали, сколько рисовали пером меньшей ».

Что же такое рисованный шрифт? В отечественной литературе по палеографии и каллиграфии мы не находим определения письма и рисования, как двух способов создания букв, поэтому вынуждены обратиться к терминологии, разработанной зарубежными авторами. Наиболее ясными нам представляются определения Эдварда Катича, которые он даёт в книге The origin of the serif:

— это способ создания букв, при котором каждая значимая часть буквы выполняется за один штрих. () — это способ создания букв, при котором каждая значимая часть буквы выполняется более чем за один штрих.

При этом под «значимой частью» Э. Катич понимает «часть, необходимую для структуры буквы», то есть составляющую её конструкцию. Это формальное и, можно сказать, математически точное определение очень хорошо иллюстрируется в книге Тома Кемпа Formal brush writing. Том, сравнивая римское монументальное письмо, выполненное с помощью кисти, и версалы, выполненные с помощью пера, подсчитывает количество элементов и количество движений, затраченных на написание этих элементов. На основании этого он рассчитывает соотношение количества штрихов к количеству элементов буквы. И те буквы, в которых этот коэффициент выше единицы, он называет рисованным шрифтом вслед за Катичем. При таком подсчёте в римском монументальном шрифте все буквы — писаные, кроме двух (B и G), которые оказываются рисованными, что немного странно.

Это формальное и, можно сказать, математически точное определение очень хорошо иллюстрируется в книге Тома Кемпа Formal brush writing. Том, сравнивая римское монументальное письмо, выполненное с помощью кисти, и версалы, выполненные с помощью пера, подсчитывает количество элементов и количество движений, затраченных на написание этих элементов. На основании этого он рассчитывает соотношение количества штрихов к количеству элементов буквы. И те буквы, в которых этот коэффициент выше единицы, он называет рисованным шрифтом вслед за Катичем. При таком подсчёте в римском монументальном шрифте все буквы — писаные, кроме двух (B и G), которые оказываются рисованными, что немного странно.

Того же формального подхода придерживается и другой исследователь европейской каллиграфии — Геррит Ноордзей. Однако у него встречаем и ещё один важный критерий. Ноордзей утверждает, что для письма существенным является след каждого отдельного штриха («Лишь рукописный шрифт хранит свойства отдельно взятого »). Свойства штриха при письме всегда проявлены, а потому проявлены и свойства инструмента. То есть при наличии каллиграфического опыта человек всегда определит, выполнено ли письмо пером, кистью, рейсфедером или другим инструментом. Штрих при письме — своего рода камень в построении здания-книги, и, как камень, он всегда заметен и значим. Рисование же букв можно сравнить с пластикой: штрих в рисовании, как кусок глины в процессе лепки, он соединяется с общей массой, становится неразличимым, скрывается себе . Таким образом, при рисовании и процесс, и результат мало зависят от инструмента.

Ноордзей утверждает, что для письма существенным является след каждого отдельного штриха («Лишь рукописный шрифт хранит свойства отдельно взятого »). Свойства штриха при письме всегда проявлены, а потому проявлены и свойства инструмента. То есть при наличии каллиграфического опыта человек всегда определит, выполнено ли письмо пером, кистью, рейсфедером или другим инструментом. Штрих при письме — своего рода камень в построении здания-книги, и, как камень, он всегда заметен и значим. Рисование же букв можно сравнить с пластикой: штрих в рисовании, как кусок глины в процессе лепки, он соединяется с общей массой, становится неразличимым, скрывается себе . Таким образом, при рисовании и процесс, и результат мало зависят от инструмента.

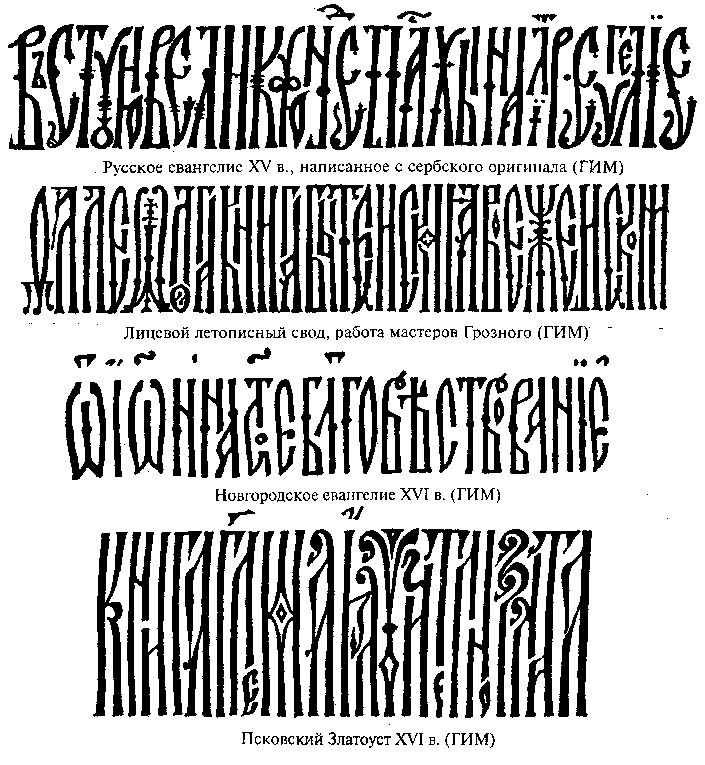

Как соотносится практика древнерусского письма с определениями западных авторов? Чтобы ответить на этот вопрос и выяснить каллиграфическую технику средневековых писцов, мы рассмотрели блок русских рукописей XIV–XVI веков из собрания Российской национальной библиотеки. При этом ставилась задача на основе наблюдений и собственных каллиграфических экспериментов выявить дукты письма, то есть количество, последовательность и направление штрихов, и составить схемы почерков. Основная работа проводилась с тремя рукописями, представляющими наиболее типичные почерки данного периода: поздний устав, простой и литургический полууставы. Первая рукопись — Апостол-апракос, XIV век (Погодинское собрание, № 26), написанный поздним уставом, почерком, знакомым многим по другому замечательному памятнику русской письменности, Киевской псалтыри. Вторая рукопись — Триодь постная (Софийское собрание, 87), выполненная в XV веке прекрасным литургическим полууставом, характерным для наиболее торжественных богослужебных рукописей Севера Руси. Третий памятник — Лицевой летописный свод (Основное собрание рукописей, F.

При этом ставилась задача на основе наблюдений и собственных каллиграфических экспериментов выявить дукты письма, то есть количество, последовательность и направление штрихов, и составить схемы почерков. Основная работа проводилась с тремя рукописями, представляющими наиболее типичные почерки данного периода: поздний устав, простой и литургический полууставы. Первая рукопись — Апостол-апракос, XIV век (Погодинское собрание, № 26), написанный поздним уставом, почерком, знакомым многим по другому замечательному памятнику русской письменности, Киевской псалтыри. Вторая рукопись — Триодь постная (Софийское собрание, 87), выполненная в XV веке прекрасным литургическим полууставом, характерным для наиболее торжественных богослужебных рукописей Севера Руси. Третий памятник — Лицевой летописный свод (Основное собрание рукописей, F. IV. 225), XVI века, почерк которого представляет собой простой полуустав.

IV. 225), XVI века, почерк которого представляет собой простой полуустав.

В целом образцы древнерусского письма, с которыми мы встречались, вполне явно демонстрировали характер работы ширококонечным инструментом. Согласно Эдварду Джонстону, наиболее важными признаками такой каллиграфии являются зависимость распределения толщин от направления движения, зависимость насыщенности шрифта от количества ширин пера, укладывающихся в высоту строки, и зависимость характера почерка от величины наклона . Так, большинство полууставных почерков сохраняют неизменный (фиксированный) угол наклона пера для большей части штрихов. То есть соблюдают базовый для работы ширококонечным инструментом принцип, при котором распределение толщины элементов зависит от направления движения. Этот простой принцип позволяет создавать на странице чёткий и регулярный ритм, образованный одинаковым соотношением тонких и широких линий во всех буквах, какой мы и видим в полууставных рукописях.

Разный угол наклона пера обуславливает разный характер почерков. Угол наклона, равный 0°, то есть горизонтальная постановка пера или стремящаяся к этому значению, даёт в итоге очень контрастные и статичные формы, при этом медленные в написании — такие, как в Остромировом Евангелии. Увеличение угла наклона пера ведёт к уменьшению контраста, увеличению динамики шрифтовых форм и ускорению их написания (большинство полууставных почерков написаны с углом наклона пера от 5° до 35°). Угол же больше 45° приводит к появлению обратного контраста, однако для древнерусской каллиграфии такие формы чрезвычайно редки, но всё же и они встречаются — вспомним хотя бы причудливые почерки Буслаевской Псалтыри с перевёрнутым распределением толстого и тонкого.

Характер почерка также зависит от его насыщенности, что во многом обусловлено соотношением роста букв к ширине пера. Чем меньше ширин пера укладывается в высоту букв, тем жирнее, насыщеннее будет шрифт, и напротив, чем больше ширин, тем почерк будет светлее. Большинство полууставных почерков базируются на соотношениях от 1:3 до 1:6, что даёт достаточно большое разнообразие в характере текстовой полосы.

Таким образом, все признаки, говорящие нам об использовании широкого пера, о которых писал Эдвард Джонстон, мы видим в древнерусских почерках.

Чем меньше ширин пера укладывается в высоту букв, тем жирнее, насыщеннее будет шрифт, и напротив, чем больше ширин, тем почерк будет светлее. Большинство полууставных почерков базируются на соотношениях от 1:3 до 1:6, что даёт достаточно большое разнообразие в характере текстовой полосы.

Таким образом, все признаки, говорящие нам об использовании широкого пера, о которых писал Эдвард Джонстон, мы видим в древнерусских почерках.

Обратимся теперь к трём выбранным нами рукописям. Лицевой летописный свод — самая поздняя из них по времени написания и наиболее простая по графике. Рукопись, созданная в 70-х годах XVI века, написана одним из самых распространённых в XVI веке полууставных почерков. Письмо свода высокого качества, достаточно «тёмное», с выраженным наклоном вправо. Для данного почерка характерно то, что большая часть элементов выполнялась при одинаковом угле наклона пера, составляющем примерно 20° (угол наклона инструмента определяется по расположению среза штриха относительно горизонтали). Такая стабильность положения инструмента даёт при письме очень равномерный ритм. Штамбы букв массивны, горизонтали достаточно тонкие, однако не волосные. В буквах округлой формы мы видим изменение ширины линии, характерное для работы ширококонечным пером при сохранении его угла наклона. Все детали букв, окончания штрихов и распределение толщин в них говорят нам о том, что это полуустав, выполненный в обычной для ширококонечного пера технике.

Такая стабильность положения инструмента даёт при письме очень равномерный ритм. Штамбы букв массивны, горизонтали достаточно тонкие, однако не волосные. В буквах округлой формы мы видим изменение ширины линии, характерное для работы ширококонечным пером при сохранении его угла наклона. Все детали букв, окончания штрихов и распределение толщин в них говорят нам о том, что это полуустав, выполненный в обычной для ширококонечного пера технике.

Выявленные дукты этого почерка показывают, что, согласно формальным определениям Катича, Кемпа и Ноордзея (один элемент — один штрих), в большинстве букв мы имеем дело с письмом. Исключение составляют три буквы из овальной группы: «О», «Ю» и «Р». В них количество выполняемых писцом штрихов превосходит количество элементов буквы. После проведения основных штрихов писец делает дополнительные, уменьшая внутрибуквенное пространство, как бы затемняя букву. Формально можно называть эти три буквы рисованными, как Том Кемп называет рисованными B и G римского монументального шрифта.

Формально можно называть эти три буквы рисованными, как Том Кемп называет рисованными B и G римского монументального шрифта.

Кроме базовой техники работы ширококонечным пером писец Лицевого летописного свода использует и более сложные технические приёмы:

- При написании выносных элементов букв «Р» и «У» каллиграф увеличивает угол наклона пера, таким образом добиваясь уменьшения ширины линии. Это необходимо для поддержания общего ритма чередования широких и тонких штрихов. Выносные утоньшаются, чтобы буквы не выглядели слишком жирными в ряду других.

- Встречается также небольшое изменение угла наклона пера в процессе написания штриха, или, другими словами, вращение пера. Так, средний штрих «Ф» становится немного тоньше книзу, поскольку при письме перо поворачивается против часовой стрелки.

Буква состоит из трёх штрихов, к тому же с верхним и нижним выносными элементами, поэтому облегчить её средний штрих было вполне логично.

Буква состоит из трёх штрихов, к тому же с верхним и нижним выносными элементами, поэтому облегчить её средний штрих было вполне логично. - В буквах «Б», «Г», «Ѣ» и некоторых других присутствует такой элемент, как треугольная засечка. При её выполнении писец начинает штрих, держа перо так, что его срез полностью прилегает к бумаге, затем, по мере движения вниз, правый уголок постепенно отрывается от листа, так что в конце на бумаге остаётся только левый уголок. После этого уголком пера выполняется восходящий тонкий штрих, завершающий форму треугольника. Движение довольно сложное, однако его вполне можно рассматривать как один штрих.

- Основные штрихи надстрочных знаков чуть уже, чем штамбы букв, стоящих в строке. Достигается это за счёт более лёгкого касания пера: инструмент неплотно соприкасается с бумагой, поэтому и даёт меньшую ширину линии, чем при полном прилегании.

Все перечисленные приёмы, несмотря на некоторую сложность исполнения, относятся, конечно, к письму, а не к рисованию. Такую же технику применяют и современные каллиграфы.

Следующая рукопись, которую мы исследовали, — Триодь постная, созданная около 1456 года выдающимся новгородским каллиграфом Яковом («Яковишкой»). «Грубою и окаянную рукою», как он сам упоминает в сохранившейся писцовой записи, этот древнерусский мастер творил прекрасное и полное нюансов письмо. Перед нами образец замечательного литургического полуустава XV-го века. Этот полуустав, несомненно, отличается от ритмически более простого почерка Лицевого летописного свода. Но на первый взгляд ничто в этих буквах не противоречит тому, что они также созданы с помощью ширококонечного инструмента с удержанием единого угла наклона пера. Об этом нам говорит и распределение широких и тонких штрихов ровно в тех же местах, что и в простом полууставе, об этом говорят срезы штрихов под одним углом, об этом же говорит и равномерный ритм. Однако мы замечаем и отличия: письмо Якова более статичное и контрастное. И самое главное, что бросается в глаза, — необычная форма основного штриха, который расширяется на концах. Обратный энтазис придаёт формам особую элегантность, его любят использовать современные каллиграфы и шрифтовые дизайнеры. И, начиная с Германа Цапфа, мастера, применяющие этот приём в каллиграфии, добиваются его двумя способами. Первый — это нажим, когда начало и окончание штриха проводятся с большим давлением на перо, чем середина. Второй — это вращение пера, когда в середине штриха перо разворачивается на более острый угол, что делает штрих тоньше.

Однако мы замечаем и отличия: письмо Якова более статичное и контрастное. И самое главное, что бросается в глаза, — необычная форма основного штриха, который расширяется на концах. Обратный энтазис придаёт формам особую элегантность, его любят использовать современные каллиграфы и шрифтовые дизайнеры. И, начиная с Германа Цапфа, мастера, применяющие этот приём в каллиграфии, добиваются его двумя способами. Первый — это нажим, когда начало и окончание штриха проводятся с большим давлением на перо, чем середина. Второй — это вращение пера, когда в середине штриха перо разворачивается на более острый угол, что делает штрих тоньше.

Но техника, которую использовал Яков, была иной. Она если и применяется современными мастерами, то совсем не часто. Внимательное изучение рукописи привело нас к выводу, что для создания такой формы писец в основных элементах дублировал штрихи, накладывая их друг на друга. Об этом свидетельствуют следующие особенности:

Об этом свидетельствуют следующие особенности:

- Колебание толщины штамбов при одинаковом (горизонтальном) начале и окончании этих элементов. Толщина штрихов варьируется, что было бы странным при работе широким пером. Особенно явно это видно в буквах с двумя или тремя штамбами, когда один из них может быть существенно уже соседнего.

- Значительная разница в ширинах между широкими штамбами основных букв и узкими штрихами надстрочных знаков. Такое же существенное отличие — в ширине концевых букв. Кроме того, и некоторые буквы основного письма (например, «Ѳ») выглядят существенно светлее остальных. Причина как раз в том, что в этих случаях не используются дублирующие штрихи.

- Неточности письма. В основных элементах время от времени обнаруживается несостыковка в параллельных друг другу штрихах. Такое было бы совершенно невозможно, если бы не использование пера меньшей ширины.

- Затемнения в середине штрихов. Это особенно хорошо заметно при рассмотрении листа на просвет, но даже по обычным фотографиям видно, что в местах наложения двух параллельных штрихов скапливается краска, что приводит к большей насыщенности цвета центральной части штамба.

Что даёт писцу такой приём? Во-первых, то самое расширение на концах штамбов, которое делает графику основных элементов более интересной и усложняет ритм письма в целом. Во-вторых, усиливается контрастность шрифта, а за счёт этого буквы приобретают более торжественный характер (здесь можно увидеть некоторую аналогию с заголовочными начертаниями современных шрифтов). Таким полууставом выполняли наиболее важные богослужебные рукописи (отсюда и название «литургичеcкий полуустав»), а значит, торжественность письма и сложный ритм — как раз те цели, которые ставил перед собой каллиграф.

Кроме дублирования штрихов писец Яков пользуется и теми приёмами, которые известны нам по простому полууставу. Так, при выполнении горизонталей букв «Д», «Ш» и соединительного элемента «И» мастер менял угол наклона пера для увеличения толщины штриха. Однако этих изменений угла совсем немного, в основном Яков выдерживает постоянный наклон в 10°. Использует Яков и вращения пера (например, в выносных элементах «З» и «У»), но также не слишком значительные. Нет необходимости у Якова и работать неполной шириной пера в надстрочных знаках — они получаются более светлыми естественным образом.

Можно заметить, что, дублируя штрихи, писец выполняет большее количество движений, чем при обычной технике работы ширококонечным пером (как в полууставе Лицевого летописного свода). В таком письме, с дублирующими штрихами, появляется также особая необходимость в отдельных тонких штрихах-засечках, ограничивающих штамбы букв сверху и снизу и объединяющих штрихи в одно целое. Это усложнение работы, связанное с проведением большего количества линий, в каком-то смысле компенсируется отсутствием необходимости часто изменять угол наклона пера или выполнять сложные вращения инструментом для того, чтобы добиться нужного ритма или создать определённую форму. Так, треугольные засечки Яков выполняет простыми движениями вниз, в то время как писцу Лицевого летописного свода для подобной формы приходилось совершать сложные манипуляции с переходом пера на уголок.

В таком письме, с дублирующими штрихами, появляется также особая необходимость в отдельных тонких штрихах-засечках, ограничивающих штамбы букв сверху и снизу и объединяющих штрихи в одно целое. Это усложнение работы, связанное с проведением большего количества линий, в каком-то смысле компенсируется отсутствием необходимости часто изменять угол наклона пера или выполнять сложные вращения инструментом для того, чтобы добиться нужного ритма или создать определённую форму. Так, треугольные засечки Яков выполняет простыми движениями вниз, в то время как писцу Лицевого летописного свода для подобной формы приходилось совершать сложные манипуляции с переходом пера на уголок.

Таким образом, в рассмотренных нами образцах подход писцов к технике значительно отличается. Если в первом случае контраст возникает из естественного распределения толщин при работе ширококонечным пером, то во втором писец намеренно усиливает контраст, выполняя дополнительные штрихи. Ритм письма получается более разнообразным при общей равномерности. В целом сохраняется характерное для ширококонечного инструмента чередование широких и тонких линий и принцип «одинаковое направление линий — одинаковая их толщина».

Ритм письма получается более разнообразным при общей равномерности. В целом сохраняется характерное для ширококонечного инструмента чередование широких и тонких линий и принцип «одинаковое направление линий — одинаковая их толщина».

Третья рукопись, рассмотренная нами, — Апостол-апракос, переписанный каллиграфом Марком в самом конце XIV века (1391). Письмо этой рукописи представляет собой поздний устав со всеми его характерными особенностями. Буквы его массивные, контрастные, угловатые, стремящиеся к форме прямоугольника. Письмо очень тщательное, качественно исполненное.

Нестабильная ширина штамбов, варьирующаяся от буквы к букве, помогает определить технику, аналогичную технике письма предыдущей рукописи. Однако в отличие от писца Якова, который использовал два параллельных штриха, Марк составляет основные элементы букв из трёх штрихов. Этот вывод подтверждается наблюдениями за особенностями письма. Так же, как и в рукописи Якова, мы находим здесь ширину штрихов надстрочных знаков, значительно отличающуюся от ширины штамбов основного письма. Встречаются и несостыковки проведённых писцом параллельных линий. А достаточно светлый цвет чернил данной рукописи позволяет увидеть, как отдельные штрихи накладываются друг на друга, создавая затемнения в местах наложения. Кроме того, обращает на себя внимание характерная форма буквы Ѡ, основные штрихи которой имеют гораздо меньшую толщину, чем штамбы других знаков. Да и сама форма некоторых букв этого устава такова, что создать её, используя обычную технику работы ширококонечным пером, без многочисленной дорисовки практически невозможно. Поэтому современные каллиграфы, пытающиеся копировать подобные почерки, вынуждены прибегать к сложным приёмам работы пером.

Этот вывод подтверждается наблюдениями за особенностями письма. Так же, как и в рукописи Якова, мы находим здесь ширину штрихов надстрочных знаков, значительно отличающуюся от ширины штамбов основного письма. Встречаются и несостыковки проведённых писцом параллельных линий. А достаточно светлый цвет чернил данной рукописи позволяет увидеть, как отдельные штрихи накладываются друг на друга, создавая затемнения в местах наложения. Кроме того, обращает на себя внимание характерная форма буквы Ѡ, основные штрихи которой имеют гораздо меньшую толщину, чем штамбы других знаков. Да и сама форма некоторых букв этого устава такова, что создать её, используя обычную технику работы ширококонечным пером, без многочисленной дорисовки практически невозможно. Поэтому современные каллиграфы, пытающиеся копировать подобные почерки, вынуждены прибегать к сложным приёмам работы пером.

Марку также часто приходилось менять угол наклона пера, но, как правило, он использует только два положения: 0° — для вертикальных элементов и 90° — для горизонталей. Треугольные засечки выполнялись мастером без сложных манипуляций пером, так же как и штамбы — в три отдельных штриха. Можно сказать, что каллиграф выполняет больше движений, но сами эти движения проще.

Используемые Марком технические приёмы позволяют ему создать буквы сложной конструкции. Например, в широкой О внешний контур представляет собой овал, а внутренний близок к прямоугольнику. Форма знаков перестаёт быть естественным результатом свободных движений руки. Марк строит буквы из многочисленных кирпичиков-штрихов, и такие, составленные из множества линий, буквы получаются статичными, массивными. В этом уставе элементы букв, одинаковые по направлению, уже не обязательно одинаковы по толщине. Появляются буквы с перевёрнутым контрастом, в которых наиболее широкими элементами оказываются не вертикали, а горизонтали. Однако такие знаки не выпадают из ритма, а являются частью общей сложной графики позднего устава.

Появляются буквы с перевёрнутым контрастом, в которых наиболее широкими элементами оказываются не вертикали, а горизонтали. Однако такие знаки не выпадают из ритма, а являются частью общей сложной графики позднего устава.

Техника письма, с которой мы сталкиваемся в рукописях Марка и Якова, весьма необычна и на первый взгляд не имеет аналогов в мировой каллиграфии. Возможно, подобным образом выполнялись средневековые латинские версалы и византийские заголовочные надписи. Однако эта тема требует отдельного исследования. Тем не менее с большой долей вероятности можно утверждать, что для основного письма книги (не заголовочного) техника эта довольно редка, а возможно, и вовсе характерна только для кириллицы.

Такая уникальность подразумевает отсутствие выработанной терминологии. К чему отнести данную технику? К письму или рисованию? Для наглядности обратимся к видео, демонстрирующему процесс выполнения букв в разной технике.

Здесь каллиграф пишет буквы полуустава Лицевого летописного свода. Письмо отличает последовательность и структурированность, характерная для работы ширококонечным инструментом. В следующем видео для контраста показана техника рисования в древнерусской каллиграфии. Выполняется копия буквицы из Буслаевской Псалтыри (л. 234). Движения многочисленны и достаточно хаотичны. Сперва намечается контур, а потом происходит его заполнение, поэтому итоговый рисунок буквы ничего не может сказать нам ни об инструменте, ни о том, какими движениями создавалась буква.

И наконец, в последнем видео — работа каллиграфа в технике, использованной Яковом.

youtube.com/embed/LAjiUb7ytZM»/>Если мы попытаемся применить к почеркам Якова и Марка формальный метод Э. Катича и Г. Ноордзея, согласно которому при письме каждый значимый элемент буквы должен создаваться одним движением, а при рисовании (леттеринге) возможны несколько движений, то данные кирилловские почерки окажутся рисованными. Едва ли можно согласиться с таким утверждением.

Как мы помним, Геррит Ноордзей настаивает на значимости отдельного штриха при письме, его различимости. В нашем случае иногда штрих бывает сложно различить (особенно в уставе Марка, где в штамбах накладываются друг на друга три штриха), однако он не потерян в массе других, а продолжает оставаться значимым, определяющим форму. По окончаниям штрихов, их динамике, общему ритму мы видим, что буквы выполнены ширококонечным пером, а не каким-либо иным инструментом. При внимательном рассмотрении можно различить и составляющие букву движения, что мы, собственно, и сделали, когда создавали схемы дуктов. В почерках Марка и Якова каждый элемент состоит из вполне конкретного количества вполне конкретных штрихов. В отличие от рисования, при котором последовательность, направление и количество штрихов для создания каждой буквы произвольны, в рассматриваемых нами рукописях каждая буква состоит из строго определённого числа штрихов. Так, буква М в почерке писца Якова пишется в 10 движений, а в почерке Марка — в 17. Эти движения настолько стандартны, что даже при неточностях письма каллиграф чаще всего не добавляет лишние штрихи, которые могли бы скрыть промах. Поэтому даже для устава, выполненного Марком, можно выделить дукты, составить схемы, что совершенно невозможно в случае букв рисованных.

При внимательном рассмотрении можно различить и составляющие букву движения, что мы, собственно, и сделали, когда создавали схемы дуктов. В почерках Марка и Якова каждый элемент состоит из вполне конкретного количества вполне конкретных штрихов. В отличие от рисования, при котором последовательность, направление и количество штрихов для создания каждой буквы произвольны, в рассматриваемых нами рукописях каждая буква состоит из строго определённого числа штрихов. Так, буква М в почерке писца Якова пишется в 10 движений, а в почерке Марка — в 17. Эти движения настолько стандартны, что даже при неточностях письма каллиграф чаще всего не добавляет лишние штрихи, которые могли бы скрыть промах. Поэтому даже для устава, выполненного Марком, можно выделить дукты, составить схемы, что совершенно невозможно в случае букв рисованных.

В рукописях Марка и Якова мы, несомненно, имеем дело с письмом, а не рисованием. Поэтому надо признать, что существующая терминология исследователей латинского письма не совсем подходит для письма кирилловского. Западные исследователи просто не сталкивались с техникой, подобной технике Якова и Марка, в текстовых почерках. Исходя из этого мы считаем возможным предложить следующие определения.

Письмо — способ изображения графем, при котором штрих является определяющим для создания формы, количество штрихов для каждого элемента знака ограничено и постоянно, а форма оказывается зависимой от инструмента письма.

Рисование (леттеринг) — способ изображения графем, при котором форма слабо зависит от отдельного штриха, а количество и характер движений, совершаемых для создания этой формы, нерегулярны.

Такие определения позволяют избежать формального подхода «один элемент—один штрих». И в то же время мы предлагаем вполне ясные критерии, позволяющие на практике различать две техники. Многие авторы, которые затрагивают данную тему, говорят о большей выразительности рисованных букв, о большем присутствии в них индивидуальных авторских особенностей. У исследовательницы рисованного шрифта Николет Грей в её книге The history of lettering читаем, что рисованными она называет буквы, в которых форма становится важнее . Но как определить эту грань? Противопоставляется ли читаемость форме, например, в работах Германа Цапфа, многие из которых созданы в технике рисования? В наших же определениях мы делаем акцент на системности письма, его упорядоченности в сравнении с нерегулярным рисованием. Если каллиграф создаёт букву М в большинстве случаев в 17 штрихов, значит, мы имеем дело с письмом. Если же всякий раз количество и характер движений при создании одной и той же буквы будут индивидуальны, то мы можем говорить о рисовании.

Если же всякий раз количество и характер движений при создании одной и той же буквы будут индивидуальны, то мы можем говорить о рисовании.

Составные буквы из книги Эдварда Джонстона Lessons in Formal Writing.

Но всё-таки техника письма Марка и Якова заметно отличается от техники письма Лицевого летописного свода, и это своеобразие требует своего определения. Нужное мы обнаружили в одной из работ Эдварда Джонстона. Говоря о латинских версалах, сходных по технике с письмом Марка и Якова, Джонстон использует термин «составные буквы» (compound letters). Он относит к ним знаки, «широкие части которых построены из двух ». Как правило, в версалах, в отличие от письма Марка и Якова, кроме основных штрихов, формирующих конструкцию буквы, используется ещё и заполнение (закрашивание оставшегося белого). Вероятно, поэтому Джонстон не называет такие буквы письмом. Но всё же он подчёркивает, что их скорее можно отнести к свободно написанным, чем к нарисованным. Составные буквы противопоставляются в его работе простым буквам. Джонстон пишет: «В простых… все штрихи — это штрихи одиночные, в составных все широкие части состоят из двух или более ». Таким образом, мы находим определение, подходящее для описания реалий кирилловского письма. Буквы Лицевого летописного свода могут быть названы простыми, а буквы, выполненные Яковом и Марком, — составными. А исходя из предложенных нами ранее определений письма и рисования, мы можем обозначить технику их создания как простое и составное письмо соответственно.

Но всё же он подчёркивает, что их скорее можно отнести к свободно написанным, чем к нарисованным. Составные буквы противопоставляются в его работе простым буквам. Джонстон пишет: «В простых… все штрихи — это штрихи одиночные, в составных все широкие части состоят из двух или более ». Таким образом, мы находим определение, подходящее для описания реалий кирилловского письма. Буквы Лицевого летописного свода могут быть названы простыми, а буквы, выполненные Яковом и Марком, — составными. А исходя из предложенных нами ранее определений письма и рисования, мы можем обозначить технику их создания как простое и составное письмо соответственно.

Кроме выделения дуктов и уточнения вопросов терминологии мы провели эксперименты по написанию текста одного объёма почерками рассмотренных нами рукописей. На основе этого опыта можно сделать предварительные выводы о скорости письма. Полученные нами результаты таковы: скорость исполнения составного письма с двумя параллельными штрихами в 2,4 раза медленнее, чем простое письмо Лицевого летописного свода, а скорость написания составного устава с тремя параллельными штрихами в 3,7 раза медленнее того же простого полуустава.

Полученные нами результаты таковы: скорость исполнения составного письма с двумя параллельными штрихами в 2,4 раза медленнее, чем простое письмо Лицевого летописного свода, а скорость написания составного устава с тремя параллельными штрихами в 3,7 раза медленнее того же простого полуустава.

Итак, анализ письма трёх кирилловских рукописей позволяет нам сделать вывод, что древнерусские каллиграфы в период второй половины XIV–XVI веков использовали по крайней мере две техники работы ширококонечным пером. Особенность одной из этих техник вызвала необходимость уточнения и переработки существующей на сегодняшний день каллиграфической терминологии. В результате чего мы предлагаем называть эти техники простым и составным письмом. Составное письмо, то есть то, в котором широкие части букв создавались несколькими накладывающимися друг на друга штрихами, применялось как в уставных рукописях, так и в наиболее торжественных полууставных. Вероятно, выбор той или иной техники диктовался значимостью конкретной рукописи. Во всяком случае косвенно на это указывает скорость исполнения. На основе экспериментов нами было установлено, что составное письмо требовало в 2–4 раза больше времени, чем простое письмо. Конечно, наши измерения могут быть не совсем точны, так как опыт современного каллиграфа довольно сильно отличается от опыта средневекового писца, но тем не менее мы можем утверждать, что составное письмо было значительно более медленным и трудозатратным. Этот вывод подтверждает и распространённый тезис об ускорении письма при переходе от устава к полууставу на рубеже XIV и XV веков (ведь поздний устав был в основном составным, а большинство полууставных рукописей выполнялись простым письмом).

Вероятно, выбор той или иной техники диктовался значимостью конкретной рукописи. Во всяком случае косвенно на это указывает скорость исполнения. На основе экспериментов нами было установлено, что составное письмо требовало в 2–4 раза больше времени, чем простое письмо. Конечно, наши измерения могут быть не совсем точны, так как опыт современного каллиграфа довольно сильно отличается от опыта средневекового писца, но тем не менее мы можем утверждать, что составное письмо было значительно более медленным и трудозатратным. Этот вывод подтверждает и распространённый тезис об ускорении письма при переходе от устава к полууставу на рубеже XIV и XV веков (ведь поздний устав был в основном составным, а большинство полууставных рукописей выполнялись простым письмом).

Результаты экспериментов и анализ терминологии не дают нам возможности согласиться с распространённым мнением о рисованном характере славянского устава. В отношении позднего устава XIV столетия, на наш взгляд, правильным будет употребление термина «составное письмо». Что же касается более раннего устава, то, хотя существование рисованных почерков нельзя пока полностью исключить, по предварительным наблюдениям там также использовались простое и составное письмо. Причём обе техники сосуществовали уже с самого первого этапа развития древнерусской книжности. Однако вопрос о точном времени появления обеих техник, а также о причинах и источниках их возникновения требует дополнительного исследования.

В отношении позднего устава XIV столетия, на наш взгляд, правильным будет употребление термина «составное письмо». Что же касается более раннего устава, то, хотя существование рисованных почерков нельзя пока полностью исключить, по предварительным наблюдениям там также использовались простое и составное письмо. Причём обе техники сосуществовали уже с самого первого этапа развития древнерусской книжности. Однако вопрос о точном времени появления обеих техник, а также о причинах и источниках их возникновения требует дополнительного исследования.

Выявление техники составного письма позволяет сделать заключение, что в Древней Руси письмо развивалось не только в сторону упрощения форм и ускорения. Сосуществование двух техник каллиграфии свидетельствует о том, что графически более сложные почерки чередовались с более простыми или развивались параллельно с ними. Форма же букв подчинялась не только и не столько удобству и простоте письма, сколько определённому идеалу красоты, который стремился воплотить древнерусский писец.

Форма же букв подчинялась не только и не столько удобству и простоте письма, сколько определённому идеалу красоты, который стремился воплотить древнерусский писец.

Библиография

- Амосов А.

А. Из истории создания Лицевого летописного свода (Организация работ по написанию рукописей) // Древнерусское искусство. Рукописная книга. Сб. 3. М., 1983. С. 212–226.

А. Из истории создания Лицевого летописного свода (Организация работ по написанию рукописей) // Древнерусское искусство. Рукописная книга. Сб. 3. М., 1983. С. 212–226. - Вздорнов Г. И. Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII — начала XV века. М., 1980.

- Вздорнов Г. И. Исследование о Киевской Псалтири. М., 1978.

- Гренберг Ю. И. Свод письменных источников по технике древнерусской живописи, книжного дела и художественного ремесла. Т. 1. Кн. 1–2. СПб., 1995; Т. 2. СПб., 1998.

- Гудков А. Г. Трость и свиток: инструментарий средневекового книгописца и его символико-аллегорическая интерпретация // Вестник ПСТГУ. Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства. Вып. 1 (13), М., 2014. С. 19–46.

- Каринский Н. М. Образцы письма древнейшего периода истории русской книги. 68 фототип. снимков с древнерус. памятников, преимущественно XI в., на 29 таблицах. Л. 1925.

- Карский Е. Ф. Очерк славянской кирилловской палеографии.

Варшава, 1901.

Варшава, 1901. - Костюхина Л. М. Палеография русских рукописных книг XV–XVII вв. Русский полуустав. М., 1999.

- Лавров П. А. Палеографическое обозрение кирилловского письма // Энциклопедия славянской филологии / И. В. Ягич, ред. Петроград, 1914. Вып. 4.1.

- Лазурский В. В. Анализ шрифта Остромирова Евангелия // Искусство книги / Г. Л. Демосфенов, ред. М., 1987. Вып. 10. С. 223–234.

- Мітченко В. С. Естетика українського рукописного шрифту. К., 2007.

- Мишченко Ж. Някои особенности на търновския устав от XIV в. // Palaeobulgarica. 1986. № 1.

С. 6–19; 1987. № 2. С. 74—84. - Ноордзей Г. Штрих. Теория письма. М., 2013.

- Петровский Д. И. Каллиграфическая история Руси и Западной Европы. СПб., 2016.

- Смирнова Э. С. Искусство книги в средневековой Руси. Лицевые рукописи Великого Новгорода XV век. М., 2011.

- Соболевский А. И. Славяно-русская палеография. СПб., 1908.

- Столярова Л. В., Каштанов С. М. Книга в Древней Руси (XI–XVI вв.

). М., 2009.

). М., 2009. - Турилов А. А. Мастер Яковишко — малоизвестный новгородский книгописец сер. XV в. // Хризограф: Сб. ст. к юбилею Г. З. Быковой. М., 2003. Вып. 1. С. 165–182.

- Турилов А. А. Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и источниковедение истории и культуры славян: Этюды и характеристики. М., 2012.

- Уханова Е. В. Византийский унциал и славянский устав. Проблемы источников и эволюции // Монфокон. Исследования по палеографии, кодикологии и дипломатике. М., 2007. С. 19–88.

- Черепнин Л. В. Русская палеография. М., 1956.

- Чобитько П. П. Азбуковник древнерусского письма. Устав, полуустав, скоропись, вязь.

СПб.–М., 2008. - Шляпкин И. А. Русская палеография. СПб., 1913.

- Щавинский В. А. Очерки по истории техники живописи и технологии красок Древней Руси.

М.–Л., 1935. - Щепкин В. Н. Русская палеография. М., 1967.

- Catich E. The Origin of the Serif. Davenport, 1991.

- Gray N. Lettering as drawing. Oxford, 1982.

- Johnston E. Lessons in Formal Writing. London, 1986.

- Johnston E. Writing & Illuminating, & Lettering. London, 1917.

- Johnston E. Formal penmanship and other papers. New-York, 1977.

10 идеальных шрифтовых пар — Блог Crello

В оформлении надписей есть одно негласное правило: не использовать больше 2-3 шрифтов за раз. С первого взгляда может показаться, что достаточно просто взять пару любых шрифтов (главное, чтоб не больше), поставить их вместе — и гармоничная надпись готова. Но на деле составить шрифтовую пару, где каждый элемент будет дополнять друг друга, а не перебивать, — еще та задача.

Чтобы шрифты сочетались, нужно учесть множество особенностей — от типа гарнитуры до уровня насыщенности начертания. О свойствах и характеристиках шрифтов мы подробно рассказывали в предыдущей статье из серии «Дизайн для недизайнеров», а сейчас — объясним базовые принципы сочетания шрифтов.

Два ключевых ориентира при подборе шрифтов

Принцип объединения №1. Сходство

Сходство

Принцип объединения №2.Контраст

Избегайте конфликта

10 шрифтовых сочетаний в дизайнах Crello

Три инструмента для подбора шрифтовых пар

Вместо итогов

Прежде чем начать подбирать шрифты, разберитесь — о чем ваш контент и какие цели перед ним стоят. Так станет понятно, какие именно задачи должен выполнять шрифт. Например, он будет подчеркивать агрессивность надписи или, наоборот, ее лиричность, будет призывать к действию или успокаивать.

Затем попытайтесь понять, на что именно вы хотите сделать ставку в шрифтовом сочетании — на сходство или контраст? Если вы хотите добиться экспрессивности, лучше использовать шрифты разных гарнитур (например, с засечками и без), а если хотите сделать текст визуально более связанным — возьмите шрифты одной гарнитуры.

А теперь подробнее об этих подходах.

Принцип объединения №1. Сходство

Шрифты со схожими чертами обычно смотрятся гармонично. Найти их не так сложно — обычно они относятся к одной гарнитуре. Чаще всего мы выбираем из трех гарнитур:

Найти их не так сложно — обычно они относятся к одной гарнитуре. Чаще всего мы выбираем из трех гарнитур:

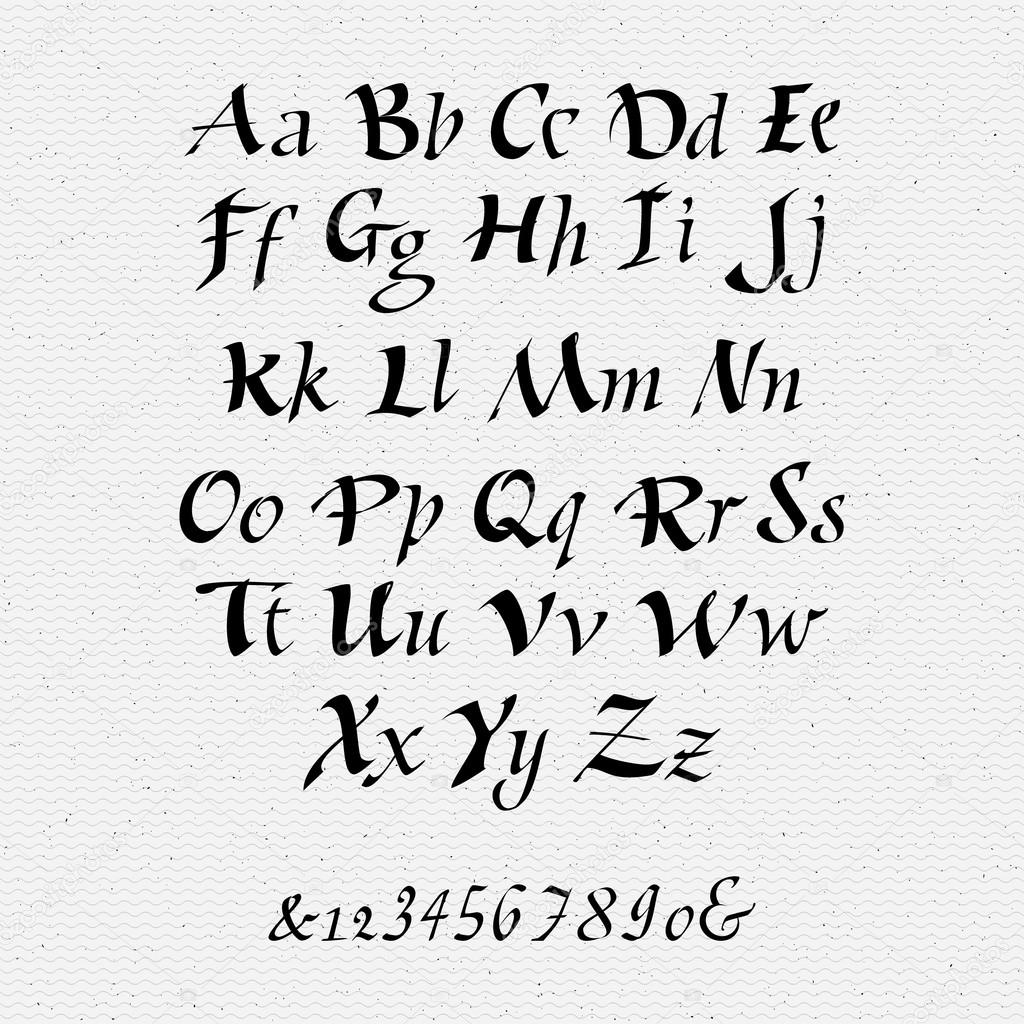

Антиква, или шрифт с засечками

Шрифт Oranienbaum

Антиквы идут с маленькими черточками на концах букв. Этот тип шрифтов часто используют для печатных материалов и длинных текстов — благодаря засечкам взгляду проще скользить по строкам.

Гротеск, или шрифт без засечек

Шрифт Roboto

Говорят, набранный строгим гротеском текст чуть сложнее читать — тут буквы не связаны засечками, а будто стоят особняком. Зато такой шрифт отлично выделяется практически на любом фоне. Поэтому гротески используют для коротких и важных надписей, которые (скорее всего) будут читать бегло и/или на расстоянии — заголовки, общественные знаки, объявления, интерфейсный текст.

Брусковый шрифт

Шрифт Podkova

Он похож одновременно и на антикву (с засечками), и на гротеск (немного рубленый). В брусовом шрифте засечки — прямые, а скруглений почти нет. Он выглядит жестковато, и чтобы добавить мягкости и воздуха, лучше использовать этот шрифт в «разреженном» виде — с ощутимым расстоянием между буквами. В Crello этот параметр настроить легко:

В брусовом шрифте засечки — прямые, а скруглений почти нет. Он выглядит жестковато, и чтобы добавить мягкости и воздуха, лучше использовать этот шрифт в «разреженном» виде — с ощутимым расстоянием между буквами. В Crello этот параметр настроить легко:

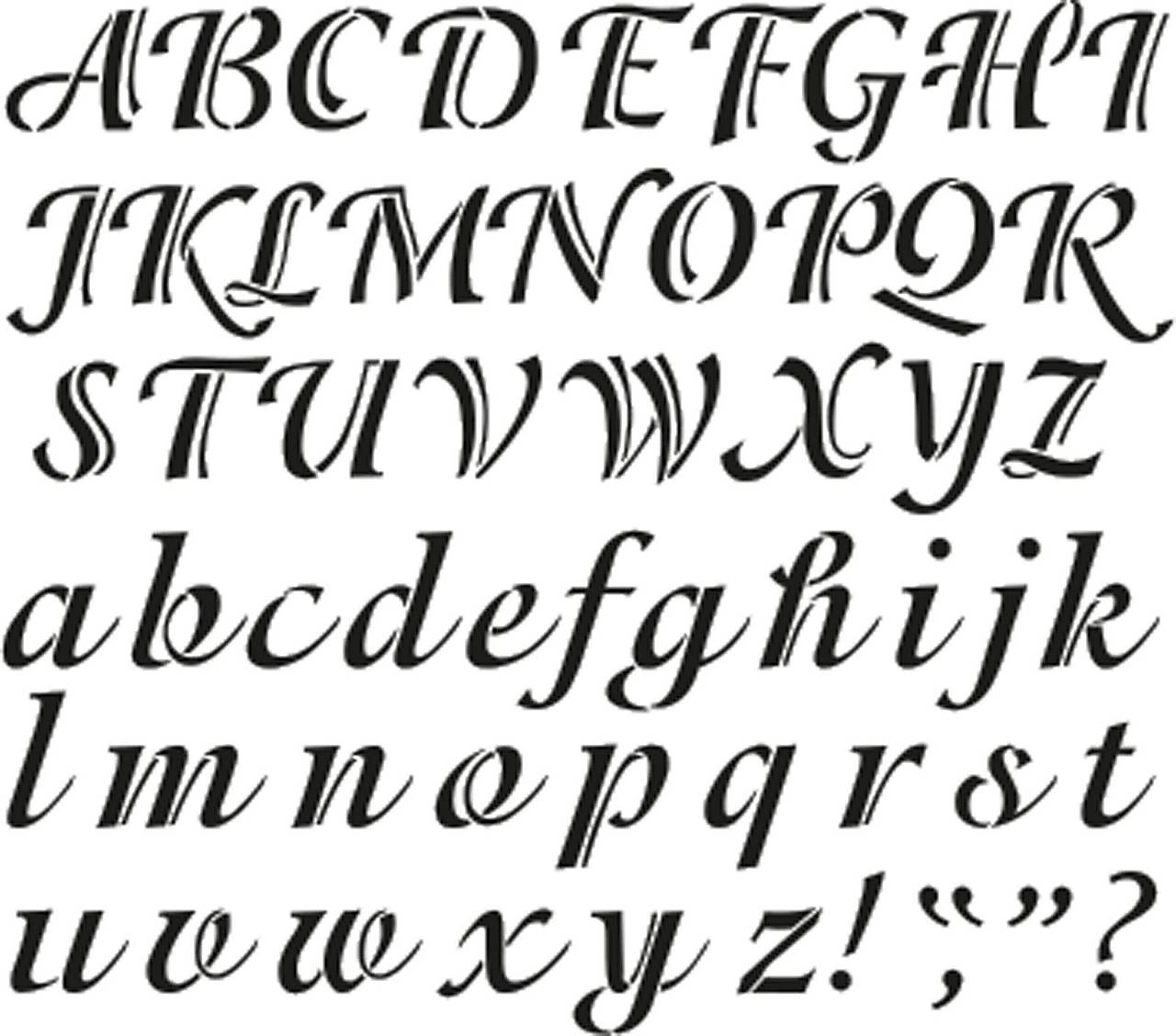

Еще в оформительной типографике часто используются рукописные и акцидентные шрифты, но антиква, гротеск и брусковый шрифт самые распространенные.

Шрифты рукописный Lemon Tuesday и акцидентный Ruslan Display

Принцип объединения №2. Контраст

Говоря о контрастности в шрифтовом сочетании, мы имеем в виду, насколько заметна разница между двумя шрифтами. На это может влиять как стиль шрифта (тяжелый, с плотным написанием), так и его размер и цвет.

Хороший контраст дает сочетание гротеска и антиквы — жесткость и прямота первого уравновешивается плавностью второго.

Шрифты Didact Gothic (гротеск) и Philosopher (антиква)

Также можно играть на разнице кегля (размера буквы) или насыщенности шрифта.

Шрифт Roboto в разном кегле и с разной насыщенностью

Сочетая несколько шрифтов, нужно учитывать их индивидуальную контрастность и стилистический характер. Например, если один шрифт насыщенный и выразительный, другой должен быть легким и спокойным, и наоборот. Если сочетать два экспрессивных или два нейтральных шрифта, да еще и в одинаковом написании и размере, они с большой вероятностью сольются.

Избегайте конфликта

В одной единице контента лучше сочетать не более трех шрифтов — чем их больше, тем сложнее добиться гармонии.

Чтобы не ошибиться, начните с подбора шрифтов в одной гарнитуре, играя на сходстве. Как только почувствуете, что готовы к чему-то более дерзкому, попробуйте контраст — разную насыщенность начертаний или даже разные гарнитуры и стили.

Чего точно стоит не допускать, так это конфликта в шрифтовой паре. Некоторые шрифты отличаются настолько, что абсолютно не подходят друг другу эстетически — или так похожи, что разницу между ними заметить просто невозможно.

Шрифты Press Start 2P + Pattaya

10 шрифтовых сочетаний в дизайнах Crello

Вот несколько примеров того, как гармонично сочетать два шрифта в одной надписи.

1. Yeseva One + Comfortaa

Использовать шаблон

2. Oswald + Playfair Display

Использовать шаблон

3. Cookie + Josefin Sans

Использовать шаблон

4. Montserrat + Playlist Script

Использовать шаблон

5. Arapey + Josefin Sans

Использовать шаблон

6. Grand Hotel + Podkova

Использовать шаблон

7. Abril Fatface + Raleway

Использовать шаблон

8. Graduate + Montserrat

Использовать шаблон

9. Abril Fatface + Raleway

Использовать шаблон

10. Bangers + Contrail One

Использовать шаблон

Три инструмента для подбора шрифтовых пар

Если вам нужна помощь в подборе шрифтов, пользуйтесь онлайн-сервисами, на которых за пару минут можно подобрать отличную шрифтовую пару. Загружайте эти шрифты на компьютер и добавляйте их в свою папку в редакторе Crello, чтобы использовать в новых дизайнах — это бесплатно.

Загружайте эти шрифты на компьютер и добавляйте их в свою папку в редакторе Crello, чтобы использовать в новых дизайнах — это бесплатно.

Font Pair

На этом сайте удобно сочетать шрифты из подборки Google. Сортируйте шрифты онлайн по типам или просто находите по названиям через поиск. Огромный плюс этого ресурса в том, что тут можно отредактировать пробный текст прямо на странице, чтобы сразу оценить сочетание шрифтов.

Typ.io

Этот сайт — мощный источник вдохновения. Тут собраны сотни удачных шрифтовых пар со всего мира, и эти подборки наверняка вдохновят вас на удачное решение.

Typespiration

Шрифты в библиотеке Typespiration разложены по карточкам-плиткам, что очень помогает в поисках шрифтов. Кроме шрифтов, там можно найти еще и цветовые сочетания, это отдельный плюс ресурса.

Вместо итогов

Если вы знаете базовые характеристики шрифтов, то составить аккуратную шрифтовую пару не так сложно, как кажется.

Чтобы подобрать идеальное шрифтовое сочетание, вам нужно:

- Не использовать больше 2-3 шрифтов в одном контентом элементе, чтобы не было случайного визуального конфликта.

- Разобраться в базовых особенностях шрифтов. Так вы будете лучше понимать их особенности и действовать не интуитивно, а по правилам.

- Определиться, что будет главным принципом в вашем сочетании — сходство шрифтов или их контраст.

Не ограничивайтесь стандартными шрифтовыми сочетаниями — да, проверенные варианты надежнее, но гениальные решения всегда лежат за границей испробованного. Главное, всегда прислушивайтесь к своим ощущениям.

Какой рукописный шрифт лучше для лазеров? [Архив] — LASERS.FONAREVKA.RU

Просмотр полной версии : Какой рукописный шрифт лучше для лазеров?

Какой рукописный шрифт лучше для лазеров?

Не могу никак подобрать. Чтобы точек поменьше, но читаемо было.

riyalasers

15. 05.2013, 20:09

05.2013, 20:09

ну для лазеров лучше всего одноконтурные шрифты (см. например шрифт с LFI)

http://riyalasers.com/images/font.JPG

Правда таких шрифтов наверное найти непросто…

vovchiklj

15.05.2013, 21:49

ну для лазеров лучше всего одноконтурные шрифты

Правда таких шрифтов наверное найти непросто…

Спасибо, такой у нас (кто на Панголине) есть — латиница. А вот кирилицы нет((.

TTF шрифтов все только контурные, какими бы тонкими они не казались.

Панголину писал, не ответа не привета.

Лучше всего оптимизируются простые шрифты без засечек.

ПРИМЕР

dmitry13579

15.05.2013, 22:52

Предлагаю написать кривыми в кореле. С меня и начнем. Завтра начну. Наверно каллиграфические лучше там загибульки все же легче рисовать. Что Вы думаете по этому поводу…

riyalasers

15.05.2013, 23:24

Гуглится много программ «TreType font editor».

Почему-бы не нарисовать свой фонт?

vovchiklj

15. 05.2013, 23:54

05.2013, 23:54

Гуглится много программ «TreType font editor».

Почему-бы не нарисовать свой фонт?

Я изучал этот вопрос. просто сама система TTF шрифта, каждый символ это замкнутая кривая.

Нарисовать шрифт в векторе конечно можно, но вот печатать им никак не удобно.

А я просто вручную рисую и не заморачиваюсь)))))

dmitry13579

17.05.2013, 00:05

Если весь алфавит будет нарисован в векторе останется только буквы поставить в соответствующий порядок. Понятно что это не просто печать ,зато какой ,никакой выход. Это почти тоже , что и рисовать вручную как написал Oleger.

CrystalClear

09.06.2013, 15:37

Или выбираем красивый подходящий шрифт — печатаем фразу в векторном редакторе — выбираем инструмент «карандаш» — и, используя графический планшет, обводим фразу произвольным контуром (это я про inkscape). Результат — одноконтурная фраза ) А вообще конечно было б идеально создать необходимый шрифт, тоже на днях копал инет в поисках решения вопроса. ..

..

Hobbi TV

09.06.2013, 18:52

Или выбираем красивый подходящий шрифт — печатаем фразу в векторном редакторе — выбираем инструмент «карандаш» — и, используя графический планшет, обводим фразу произвольным контуром

А зачем такие сложности? Коль мы уже находимся в векторном редакторе, то проще по середине букв кривые провести. Получим то же самое, что и в планшете, но без дрожания руки.

Как я понял, когда изучал этот вопрос «монолинейный» шрифт в формате TTF не может быть.

CrystalClear

09.06.2013, 20:53

А зачем такие сложности? Коль мы уже находимся в векторном редакторе, то проще по середине букв кривые провести. Получим то же самое, что и в планшете, но без дрожания руки.Чуточку подробнее, если можно ) Видимо я не знаком с некоторыми функциями прилипания, позиционирования и тд при работе с кривыми?…

То есть я говорю о том что кривые конечно можно провести, но сколько времени это займёт на рукописном шрифте с витиеватыми линиями букв? Есть-ли способы автоматизации построения кривой внутри контура точно по середине? В принципе дрожание руки убирается упрощением контура, ну и навыками работы с пером на планшете.

Про сложности не спорю, но пока так решаю этот вопрос…

Продолжаем искать шрифты! ))

Hobbi TV

09.06.2013, 23:01

Как я понял, когда изучал этот вопрос «монолинейный» шрифт в формате TTF не может быть.

А в PostScript Type 1 или Open Type? Corel и их поддерживает.

Hobbi TV

09.06.2013, 23:14

Видимо я не знаком с некоторыми функциями прилипания, позиционирования и тд при работе с кривыми?В этом вопросе возможности CorelDraw не так велики. Проще всего строить вспомогательные линии. Тогда, линии или кривые будут к их точкам прилипать в нужных местах.

Есть-ли способы автоматизации построения кривой внутри контура точно по середине?

Честно говоря, я таких сходу не назову.

Про сложности не спорю, но пока так решаю этот вопрос…

Я бы делал по другому. Если надо написать небольшое слово, то использовал готовый шрифт и его оптимизировал. Например, логотип с рукописным текстом вверху форума содержит 687 точек. После оптимизации он же стал содержать 185 точек.

После оптимизации он же стал содержать 185 точек.

Если же надо написать поэму, то я бы выбрал какой-нибудь шрифт. Один раз на его основе создал бы шрифт из линий. А потом просто писал бы поэмы выбранным шрифтом. Затем преобразовывал поэту в кривые, и разбивал на подобъекты. После этого, просто мышкой бы расставлял нарисованные буквы на место контурных.

К сожалению, в Corel нельзя подменить букву объектом из линий. Подменить можно только символ. Как вариант, можно писать символами, но тогда нужна программа, которая бы буквы в тексте переводила в требуемые символы…

CrystalClear

09.06.2013, 23:56

Я бы делал по другому. Если надо написать небольшое слово, то использовал готовый шрифт и его оптимизировал. Например, логотип с рукописным текстом вверху форума содержит 687 точек. После оптимизации он же стал содержать 185 точек.Если же надо написать поэму, то я бы выбрал какой-нибудь шрифт. Один раз на его основе создал бы шрифт из линий. А потом просто писал бы поэмы выбранным шрифтом. Затем преобразовывал поэту в кривые, и разбивал на подобъекты. После этого, просто мышкой бы расставлял нарисованные буквы на место контурных.

Затем преобразовывал поэту в кривые, и разбивал на подобъекты. После этого, просто мышкой бы расставлял нарисованные буквы на место контурных.

Надо попробовать вариант с подстановкой (это действительно удобно — всё сразу на своих местах, ровненько)

…всё-таки количество слов набирается большое и каждый раз редактировать контуры — это очень хлопотно )

Hobbi TV

10.06.2013, 00:17

Надо попробовать вариант с подстановкой (это действительно удобно — всё сразу на своих местах, ровненько)

Туплю. Не надо текст в кривые переводить. Достаточно просто разбить слова на буквы, по центру которых и появится привязка для расположения нарисованных линиями букв.

Кто нибудь с OLA работает под Win7?

У меня часто крашится при открытии некоторых нарисованных SVG файлов и не хочет сохранять конвертированные ILD файлы >_

П.С. Сам нашел ответ на форуме =) вечером попробую.

Кстати как в QS делают прописной шрифт? как будто ручкой пишут. Я хоть QS не использую, но в демо не нашел такого шрифта. Есть медленная прорисовка обычного шрифта.

Я хоть QS не использую, но в демо не нашел такого шрифта. Есть медленная прорисовка обычного шрифта.

П.С. подробнее прошелся по форуму и понял что не я один такой. Что всё по хорошему рисуется руками.

vovchiklj

19.11.2013, 17:09

Моно шрифты только руками. В QS есть такие специальные шрифты, но только на латинском

vovchiklj

19.11.2013, 19:58